現代詩ゼミナール&新年会2025

【お知らせ】

2024年度通常総会前に行われる井坂洋子氏の講演をライブ配信します。

日時:2024年8月24日(土)

13:00 配信開始 13:30 〜 開会

13:30 〜 14:00

講演 井坂洋子氏

テーマ 「新しい詩」

視聴方法: https://bit.ly/45TvNcC

QRコードの読み取りからも閲覧可能です。

現代詩ゼミナール&新年会2024

去る一月二七日(土)、アルカディア市ヶ谷にて、現代詩ゼミナールが14時より16時30分まで五階穂高の間で、新年会が17時より18時50分まで同場所四階鳳凰の間で開催された。

現代詩ゼミナールの司会は、伊武トーマ、草間小鳥子の両氏が担当。

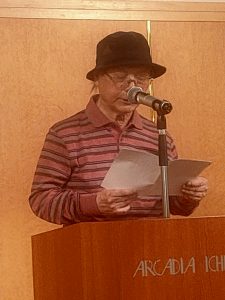

開催に当たり、郷原宏会長より、次の要旨でご挨拶を頂きました。

「今年は年初から大地震があるなど不安な年明けです。ある評論家は新しい戦前と言うべき段階に入ったという方もおります。我々は大変困難な、危険な時代を迎えつつあり、このような危機の時代にこそ詩人の感受性、詩人であること、詩人の存在意義が試されます。そのようなさなかに現代詩ゼミナールを開けることは、ありがたいことです。本日は詩を書く者が一堂に介して、詩について語り合い、親善を深めるよい機会です。本日は、実りの多い、楽しく、知的で、しかも詩的な会になることを祈念致しまして主催者の挨拶とさせていただきます。」

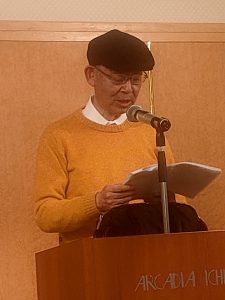

次に本日の講演者、中村邦生氏のプロフィール紹介がなされ、登壇された中村邦生氏より、「〈散文〉のポエティクス」の演題で講演がなされました。

講演終了後は休憩を挟み、会員四名の「スピーチと詩の朗読」が行われた。スピーチには興味深いものがあり、その一部(要旨)をここに記します。

松井ひろか氏「私が指導を受けた長谷川龍生氏が〝地震が起きてから詩を書くのでは遅い。起きる前の揺れの段階で詩は書かねばならない〟と言っていたのを年初の地震で思い起こし、自分の未熟さを痛感しました。」

佐峰存氏「私は9歳から大学卒業まで米国居住。渡米時は英語が分からず、心配した教師が短文なら理解しやすいだろうと、手作りの英語詩の教材を手渡され、自然と詩の世界へ入っていきました。今は世界の詩はどうなっているのか等に関心を持っています。」

滝川ユリア氏「今年は辰年。滝川の文字には竜がいます。水の流れを竜と見る。詩を感じます。視覚的な文字を素材にする日本文芸の豊かさを感じます。中国では文字を簡略化して書きやすさを手に入れたが、代わりに文字のポエジーを失ったのではないか。」

生駒正朗氏「塚本敏雄氏に誘われ詩誌GATEに参加。詩作十年で第一詩集発刊。今は剣道七段を目指し練習。国語教師ゆえ生徒にも剣道を指導。」

最後に現代詩ゼミナール担当の春木節子理事の閉会の言葉で終了した。

次に冒頭で述べたとおり、会場を変えて新年会が開催された。司会は、福田恒昭、鹿又夏実の両氏が担当。

初めに塚本敏雄理事長から、能登地震への義捐金報告と開催挨拶があり、川中子義勝日本詩人クラブ元会長の祝辞、佐川亜紀前理事長の乾杯の音頭と、賑やかに懇親会の幕が開いた。

御登壇いただき、スピーチされた方々は、高橋次夫・椿美砂子の両氏及び新入会員の外村京子・岩佐聡の両氏。

最後に杉本真維子副理事長が登壇し、「講演、朗読共に充実した内容で、詩の朗読では、同じ日本語なのに表現が違い、個人の尊さと結びついて深いところまで心を揺らすことができた。」と所感を述べた後、閉会の言葉で終了。

開会の言葉 郷原宏会長 |

司会進行 伊武トーマ氏 草間小鳥子氏 |

*

現代詩ゼミナール講演〈散文〉のポエティクス 講師 中村邦夫氏

講師 中村邦生氏

初めに十代から二十代前半に、私が文学の手ほどきを受けた詩人の話をまじえながら話していきます。

1レトリックとフィクションの軋み

小学生時代、我が家の隣にあった木工所へよく遊びに行き、そこの工員が詩に詳しい人でした。私と同年代の子が十歳で詩集「父の口笛」を出したと紹介され、詩集を貸してくれたので熟読し、詩を書いては指導を受けました。詩集の著者は岩田有史氏。借用した詩集は工員へ返却後、題名「ラジオ」にある「ニューヨークのおにぎり」の文言が曖昧なまま、うろ覚えで脳裏に残り、時が経過した二十歳過ぎ、偶然、都内の某書店で詩集『父の口笛』に遭遇。購入してうろ覚えの文言を探すと、どんな詩だったのか記憶の確認をしました。岩田氏はニューヨークを渡航経験がないのに想像で書き、詩では想像したことが現実と同じくらい価値があることを学びました。フィクションと現実の軋みは何時もあり、これは大きな文学的問題のアポリアです。

2 レトリック感覚の残影

次にうろ覚えと明視の関係について。うろ覚えというのは正体がわからないもの。自分のものであるような、他人のものであるような、あわいで揺らいでいられる快楽です。しかし、うろ覚えの存在が判明したとき、その揺らいでいたものは他者のものになる。

岩田氏の詩は「ラジオ」「ニューヨーク」「おにぎり」の並べ方にレトリック感覚の残影があり、シュールレアリスムにも結びつくような言葉の配置がよい。又、文脈の違うものが同じステージにあるのは文学的テクニックの基本で、ここにはそれがありました。

「五本の指をひらくと/そこに小人の国がある/山も谷も川もあって/ほそいせんのたくさんあるところは/うみかもしれない」(「小人のくに」抜粋)小さいものを大きく、大きいものを小さく書く。これを私はガリバー効果と称しますが、これも私が、大事にしてきたレトリックです。

このように岩田有史氏の詩には、後々、私が文学に関わる基本形があったことに驚きとショックがありました。

そして武満徹がニューヨークで演奏会を開催したとき、ホールが乾燥しており楽器が損傷するので、急遽、レタスの葉と濡らしたガーゼを琵琶と尺八に巻いたというエピソード。

尾崎一雄氏が自宅で、明け方トイレで窓ガラスに蜘蛛を閉じこめると窓から見える富士山を蜘蛛が踏みつけているように見えたというエピソードを紹介してレトリックに言及した。

3 瞬間の君臨

次は、何に心惹かれるのかという問題です。それは細部の輝きというか、散文のディテールに出現する詩的瞬間の出現に、とても心惹かれます。さりげない細部が起立する読みの愉楽があって、自分はその散文の中にポエティクスを感じます。

ストーリーが横へ横へと水平的な動きを作っていくときに、継続的な動線に割り込んで、垂直的に起ちあがる一瞬をポエティクスと呼びたい。その垂直的な詩的瞬間の君臨こそが、散文的な物語を中断させる。しかし、それよって物語を先に進める言葉のエネルギーを内在させている。滞っているのだが流れている、すなわち滞留=流動の重なりあうパラドックスこそがポエティクスの機能ではないか。これは読者が見いだすものと考える。

ここで谷崎潤一郎の「細雪」、ヘミングウェイの「老人と海」を例に挙げ、さらにポエティクスを論述された。鳥尾敏雄の「死の棘」では、浮気問題で子供が発する「カテイノジジョウワヤメロ」という垂直に起ちあがるカタカナ言葉の威力に言及。意味わからず発した子供の言葉が、物語のエネルギーを反転させてしまう力がある。これこそがポエティクスだという。

このように垂直的に起ちあがる言葉のポエティクスを感じる所は随所にあり、その発見は読み手のもの。

作者は勘に頼って創作をしています。それを意識的にやると失敗するものです。こちらから仕掛ける場合もありますが、勘に頼った方が起ち上がるものが何かあるものです。読者はこれを見いだしてほしい。時間となりました。

〈以上要旨〉

会員の朗読

生駒正朗氏 |

滝川ユリア氏 |

佐峰存氏 |

松井ひろか氏 |

閉会の言葉 春木節子理事

◆現代詩ゼミナール出席者

(二〇二四年一月二七日・敬称略)

相原京子、青木由弥子、秋亜綺羅、秋山洋一、池田康、生駒正朗、石川厚志、伊藤芳博、伊武トーマ、岩佐聡、植木信子、岡島弘子、岡本勝人、尾世川正明、小山田弘子、金井雄二、鹿又夏美、上手宰、川中子義勝、草間小鳥子、郷原宏、小林登茂子、佐川亜紀、佐峰存、沢村俊輔、杉本真維子、鈴木正樹、関中子、関口隆雄、高木佑子、高島りみこ、高橋次夫、滝川ユリア、竹内美智代、田村雅之、塚本敏雄、常木みやこ、椿美砂子、中井ひさ子、中田紀子、布川鴇、根本明、根本正午、野村喜和夫、服部剛、浜田優、春木節子、春木文子、広瀬大志、福田恒昭、藤井優子、外村京子、堀内みちこ、松井ひろか、松尾真由美、光冨幾耶、宮田直哉、宮地智子、山田隆昭、結城文、吉田隶平、柳春玉、渡辺めぐみ、渡ひろこ(六四名)

(記録・沢村俊輔)

会場風景

2023年度通常総会を開催

文 鈴木正樹

写真 宮崎 亨

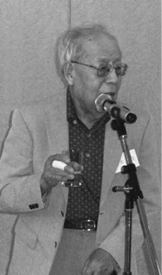

八木幹夫会長

佐川亜紀理事長

2023年8月26日(土)午後1時30分より東京・アルカディア市ヶ谷(私学会館)5階の穂高の間で2023年度通常総会を開催した。講演は峯沢典子氏「詩のはじまりの育て方」名誉詩人の顕彰では石川逸子氏・木村迪夫氏・故 新井豊美氏。各担当理事による2022年度事業報告・収支決算報告・2023年度事業計画案並びに収支予算案。理事選挙の報告。名誉会員推挙。質疑応答。総会終了後。懇親会。20分の懇談時間を挟んで新役員の挨拶。遠方から参加した会員の紹介。新会員の紹介。懇談後、旧理事の挨拶。6時30分に閉会としたが、なかなか懇談は終わらなかった。

総合司会 中田紀子理事 根本明理事

議長団 野木ともみ氏 広瀬大志氏

◇講演

総合司会の根本明氏・中田紀子の挨拶。峯澤典子氏の略歴紹介を中田氏。

講演「詩のはじまりの育て方」峯澤典子氏。口語自由詩について、古今の定義を引用。何かに接したときの感情や感覚は「はじまり」でしかない。自分の奥にいったん取り込み、いろいろな角度から観察し、何度も思いだすことで、感情に流されずに、感情を分析。

◇通常総会

開会の辞は佐川亜紀理事長。悪条件の中、ご参加いただき開催することが出来た。名誉会員三氏の簡単な経歴紹介。これから新しい体制が始まること。理事長を始めて二年間勤めた。

八木幹夫会長挨拶。今日で会長の仕事が終わる。会長を二年間務めた。指名されたときは迷った。しかし、1回目の理事会で迷いは解消した。会員になって良かったと思える会にしようと思い、目立たない会長になりたかった。

佐川理事長の報告。会員総数、1016名。有効委任状 404名 出席者61名 総会参加者の合計は 465名。 広瀬大志議長は総会成立人数 339名を越えていることを確認。総会成立を宣言。

佐川理事長が物故会員18名の氏名を読み上げた。田村雅之副理事長の先導で全員起立。三十秒の黙祷。

Ⅰ 広瀬議長、質問は議事報告の後受け付けると説明の後

⑴会務一般

⑵先達詩人の顕彰について佐川亜紀理事長。①2022年度7月の第1回理事会から2023年2月の臨時理事会を含め、2023年6月の第十一回までに十二回の理事会を開催。理事会議事録は長田典子理事が作成。②会員名簿は長田典子理事と佐川亜紀理事長が発行。広告は15社。広告収入は34万円。③詩集賞の選考経過は岡島弘子理事担当の『現代詩2023』に発表。

⑶第4回理事会において郷原宏氏を先達詩人として推挙。6月「日本の詩祭2023」において顕彰。

⑷会報の発行について鈴木正樹理事。会報は168号から171号まで発行。毎号に理事会報告・会員の詩書紹介・詩界ニュース・新会員の顔・各地のイベント・追悼文・名簿訂正を載せた。168号は2022年度通常総会報告。現代詩の記憶(甲田四郎氏)。世界の現代詩(佐川亜紀氏)。169号。新年の会長挨拶。H氏賞・現代詩人賞選考委員決定。郷原宏氏の先達詩人承認。世界の現代詩「第7回日韓詩人交流会」(佐川亜紀氏)「各地の声」北海道詩人協会。170号。第73回H氏賞 小野絵里華氏・第41回現代詩人賞 河津聖恵氏。現代詩ゼミナール報告(根本明氏) 国際交流報告(渡辺めぐみ氏) 鴻鴻氏・蔡雨杉氏の詩作品を謝恵貞氏の訳で掲載。171号。「日本の詩祭2023」と懇親会報告(長田典子氏)第7回HP現代詩投稿欄 新人賞(岩佐聡氏)新人(守屋秋冬氏・河上類氏・竹井紫乙氏)。「現代詩ゼミナールinぐんま」報告(新延拳)。

⑸H氏賞・現代詩人賞の決定について宮崎亨理事。選考委員 H氏賞(広瀬大志氏・坂多螢子氏・清野裕子氏・照井良平氏・中田紀子氏・山本純子氏・若宮明彦氏)現代詩人賞(朝倉宏哉氏・伊藤悠子氏・斉藤恵子氏・高貝弘也氏・中井ひさ子氏・橋浦洋志氏・龍秀美氏) 詩集賞投票管理委員(田井淑江氏・森雪拾氏) 第73回H氏賞 小野絵里華氏 詩集『エリカについて』 第41回現代詩人賞 河津聖恵氏 詩集『綵歌』。「日本の詩祭2023」で表彰。候補詩集は会報170号参照。

⑹『現代詩2023』の発行について岡島弘子理事。H氏賞・現代詩人賞の受賞者略歴・受賞の言葉・選考経過・選考評・受賞詩人について・作品抄を掲載。先達詩人の略歴・作品・詩人紹介を掲載。H氏賞・現代詩人賞関連資料の掲載。岡島理事と田村雅之副理事長が担当。

⑺「日本の詩祭2023」開催について田村雅之副理事長。6月アルカディア市ヶ谷で開催。司会(沢村俊輔氏・杉本真維子氏)第1部 八木幹夫会長挨拶。開会の言葉 佐川亜紀理事長。H氏賞贈呈式 詩集『エリカについて』。選考経過報告(広瀬大志氏)受賞者紹介(大崎清夏氏)受賞の言葉(小野絵里華氏)現代詩人賞贈呈式 詩集『綵歌』。選考経過報告(朝倉宏哉氏)受賞者紹介(水島秀己氏)受賞の言葉(河野聖恵氏)。各受賞者の受賞詩の朗読。先達詩人顕彰(郷原宏氏の挨拶)第2部 講演「斎藤茂吉について」小池光氏。シャンソン(松岡けいこ氏)ピアノ(藤原和矢氏)閉会の言葉(田村雅之実行委員長)。参加者総数 179名。公益信託平澤貞二郎記念基金の平澤照雄氏臨席。3年ぶりの懇親会。HP投稿欄新人賞・新人の表彰式。来賓挨拶(詩人クラブ会長北岡淳子氏)。参加者101名。

⑻現代詩ゼミナールについて根本明理事。1月アルカディア市ヶ谷で開催。司会(塚本敏雄氏・渡ひろこ氏)講演「ライトバースの中心線」松下育男氏。会員朗読(寺田美由記氏・草野早苗氏・日原正彦氏・花潜幸氏・柳春玉氏・宮田直哉氏)協力(相原京子氏・やじままり氏・髙細玄一氏・鹿又夏実氏・服部剛氏) 光冨幾耶氏(YouTube)根本正午氏(ZOOM配信)全国の会員がそれぞれの地で参加できるようになった。会場74名。ZOOM41名。合計115名。

⑼日本現代詩人会ゼミナールin群馬について新延拳理事。日本詩人会発足70周年記念で計画していた全国7カ所の催しは、プレイベントの三国を除き、コロナ禍のため中止。満を持して群馬で開催。群馬の多大なご尽力で実現した。参加人数は89名。5月27日前橋文学館集合。群馬会館で式典(藤井浩氏の講演『朔太郎と「郷土」』・前橋マンドリン楽団演奏・笑う猫の会の朗読・懇親会)。5月28日(バスにて伊香保竹久夢二記念館見学・榛名湖畔散策・希望者は榛名まほろば現代詩資料館)。

⑽国民文化祭2022・美ら島おきなわ文化祭について佐川亜紀理事長。第37回国民文化祭、第22回全国障害者芸術文化祭は沖縄県宮古島市で10月開催。「海」をテーマにした作品から日本現代詩人会会長賞などの選考、贈賞。審査委員長(下地ヒロユキ氏)・市原千佳子氏・佐々木洋一氏・佐藤モニカ氏・高塚謙太郎氏が当会から審査員を務めた。講師(高良勉氏・山里勝巳氏)。

⑾国際交流について杉本真維子理事。国際交流2023「日本と台湾の詩のいま」は3月18日早稲田奉仕園で開催。司会(杉本真維子氏)開会挨拶(八木幹夫会長)第1部 台湾詩人ホンホン氏講演「自由には、戦いを」ツァイ・ユーサン氏朗読を上映。第2部 日本詩人朗読(石田瑞穂氏・橘麻巳子氏・中島悦子氏・野村喜和夫氏)閉会挨拶(杉本氏)動画(光冨幾耶氏)写真(服部剛氏)録音(根本正午氏)レポート(渡辺めぐみ氏)翻訳(謝恵貞氏)参加者35名。HPでYouTube動画で一般公開。

⑿入会審査について中井ひさ子理事。入会担当理事(中井ひさ子氏・長田典子氏・岡島弘子氏・北畑光男氏・鈴木正樹氏)2022年7月より隔月で2023年5月まで計6回入会審査。37名入会を決定。入会希望書類の条件を整えるため根本明理事が推薦。

⒀各地域活動への後援賛助について佐川理事長。2022年。中日詩人会・広島県詩人協会・岩手県詩人クラブ・中四国詩人会・茨城県詩人協会・長野県詩人協会・関西詩人協会 2023年。兵庫県現代詩協会・静岡県詩人会・徳島現代詩協会・山形県詩人会・埼玉詩人会・岐阜県詩人会・中日詩人会・板橋詩人連盟・千葉県詩人クラブ

⒁ホームページ運営について秋亜綺羅理事。各頁を会の運営に合わせ順次刷新。会員以外の新鋭詩人発掘を目指しHP投稿欄を運営。第24期から第27期まで1616篇、906人の投稿。選者(草間小鳥子氏・塚本敏雄氏・山田隆昭氏)第28期から(北原千代氏・根本正午氏・渡辺めぐみ氏)第7回HP現代詩投稿欄3月18日選考会。新人賞(岩佐聡氏)新人(河上類・竹井紫乙・守屋秋冬の各氏)決定。英語版の公開担当(石田瑞穂氏)下訳者(二宮豊氏)が基本となる頁を英訳し公開。検索機能を追加。ページタイトルのデザイン変更を岩佐なを氏から5つの作品を預かり、組み合わせてUPした。ツイッターやフェイスブックの意匠も変更。子どもへの詩の普及は長田典子理事が担当。菊池唯子氏・清岳こう氏の原稿掲載。全会員名一覧を掲載。HPサポートチーム(光冨幾耶・平川綾真智・芝田陽治・中村梨々の各氏)。検索数17万5千回 延べ125万回。

⒂子どもへの詩の普及活動について長田典子理事を指名。長田理事が体調不良のため佐川理事長が代読。子どもを対象とした詩のコンクールや結果をホームページで紹介。子どもたちへの詩の普及活動を紹介。

Ⅱ 会計関係

⑴2022年度収支決算報告について根本明理事。決算報告書を説明を交えながら読み上げ。コロナ収束に伴い、活動が活発化したため、出費が増え、コロナ流行前の水準に回復したと報告。

⑵会計監査報告について斉藤菜穂子監事・根本正午監事。斉藤監事が決算収支報告に間違いないこと報告。野木議長は質問・反対や棄権の有無を確認。全員の拍手で2022年度収支決算報告を承認。

広瀬議長は10分間の休憩を告げた。

Ⅲ 議事再開。

⑴2023年度事業計画案について佐川理事長。事業計画案の読み上げ。東西ゼミナールをどのように運営するか、検討が必要。実行できるところからゼミナールを実施していく旨を提案。広瀬氏は反対や棄権のない事を確認後、全員の拍手で承認。

⑵2023年度収支決算案につき、根本明理事。予算案を読み上げた。野木議長が質問や反対、棄権の有無を確認後、全員の拍手で承認。

⑶理事選挙の報告について南雲和代選挙管理委員と野木ともみ選挙管理委員。南雲委員は5月の開票に野木委員と開票・集計にたちあい、会員総数1010名、投票数238票、投票率23・6パーセントと報告後、佐川理事長と交代。会則に従い理事候補を選定。佐川理事長が得票順に理事就任の諾否を問い、10名が承諾。推薦理事候補にも就任を要請、5名の承諾を得て新理事候補15名が確定。新理事は9月の第2回理事会で、互選により役割を決める。佐川理事長の要請で会場にいた新理事13名が登壇。青木由弥子氏・秋亜綺羅氏・郷原宏氏・沢村俊輔氏・杉本真維子氏・塚本敏雄氏・中島悦子氏・根本正午氏・春木節子氏・広瀬大志氏・松尾真由美氏・山田隆昭氏・渡辺めぐみ氏。

⑷名誉会員推挙の件について八木幹夫会長。名誉会員に石川逸子氏、木村迪夫氏、故 新井豊美氏(代理は娘の小林郷子氏)を推薦。3名に推挙状と記念品を贈呈。

石川逸子氏。とても恐縮している。詩の神様からしっかりしろと言われたような気持ち。ヒロシマで同世代の人たちが被爆し、悲惨な死を迎えた。生き残った人も、数々の無理解や差別に苦しんでいる。その無念さを引き継いで詩誌を続け、詩を書き続けていきたい。今は戦争を有事と言いかえ戦争に向かっている。戦争は人を数字にかえてしまう。その意味で詩は戦争とは正反対の言葉。生きている間は詩を書き続けていきたい。

木村迪夫氏。東北から娘に付き添われ、東京近郊の甥も会場に来てくれた。父を戦争で失しない、母子家庭に育った。農作業に追われるだけの生活から逃れようと、枕元に鉛筆と紙を置き、1行書いては眠るようなことを続け、70年間詩を書いてきた。詩は自分にとっての精神史。真壁仁、松永伍一などの先輩詩人たちに励まされ、鈴木志郎康さんから「あなたには村と百姓としての存在がある」と言われたこと。これからも書き続けていきたい。

故 新井豊美氏の代理は娘の小林郷子氏。とても名誉なこと。作品を読んでもらえることは、まだ母が生きているということ。母は昭和10年の生まれ、多感で表現意欲があったが、明治生まれの両親のもとでは制約があった。十代から声楽を、次に油絵そして版画と自分に合った表現方法を探し、詩と出会った。母の好きな須賀敦子のエッセイに「ピッタリ足に合った靴ならどこまでも歩いて行ける」とある。ピッタリ足に合う詩でどこまでも歩いて欲しかったが、叶わなかった。

広瀬議長の先導で、推挙詩人の業績と本会への貢献にたいし、一堂拍手。

Ⅳ 報告事項

⑴国民文化祭の今後の予定について佐川理事長。第38回国民文化祭は石川県金沢市「いしかわ百万石文化祭2023」11月26日(日)。「樹」をテーマに作品募集。石川詩人会実行委員事務局は向川裕章氏、砂川公子氏。当会からは中島悦子氏、鈴木良一氏が審査委員。第39回は岐阜県「清流の国ぎふ文化祭2024」養老市が開催を受諾。岐阜県詩人会が実行委員を結成。第40回は長崎県諫早市。

⑵年会費納入状況について中田紀子理事。納入状況は年会費の予算目標に近づいた。昨年より滞納者が減少。会費納入には名前の記入を忘れないように、楷書で丁寧に書いてほしい。

⑶慶弔関係について北畑光男理事。ご逝去の情報を元に弔慰文と弔慰金、生花(葬儀の日時場所が判る場合)ご遺族に送る。しかし、近年、単身生活や施設の入居など逝去されたことが伝わりづらい。情報を担当理事か理事長宛に送ってほしい。

⑷会員の入退会および在籍について長田典子理事にかわり佐川理事長。入会は37名。退会は29名。物故会員は18名。6月30日現在の会員総数1016名(名誉会員7名を含む)。新会員で大阪から来た種村宏氏・神奈川の菊地正義氏を紹介。

広瀬議長から会員の意見や消息について指名された北畑光男理事は多くの便りの中から、宮崎県の杉谷昭人氏が新藤凉子元会長の墓を宮崎県詩の会の仲間とお参りした事を紹介。静岡県の名誉会員平林敏彦氏が8月3日で99歳になられること。石川県の徳沢愛子氏・青森の藤田晴央氏・神奈川県の名誉会員安藤元雄氏などの消息を紹介。残念ながら全部は紹介できなかった。

この後、鈴木比佐雄氏から詩集賞の選考と詩集賞公益基金の運営について質問と意見・要望があった。田村雅之副理事長が課題としてまとめた。

広瀬議長が議題すべての承認を全員の拍手で確認。議長団解任を司会の根本明氏がねぎらいの言葉で告げる。全員の拍手。閉会の辞は田村副理事長。司会の中田紀子氏は3階富士の間での懇親会への誘い。会員の移動。

(記録・鈴木正樹)

◇懇親会

佐川亜紀理事長が司会の根本正午氏、斎藤菜穂子氏を紹介。

開会の言葉は田村雅之副理事。総会が終わり新しい理事が決まって嬉しい。私は常々、先達詩人名誉会員のようになりたいと思っている。懇親会を始めます。(4時45分)

八木幹夫会長。通常総会を長時間お疲れ様でした。盛況で何より、日本現代詩人会は不滅です。

郷原宏氏。夏休みも終わり、宿題に追われた時期と同じようなことを、今している。70年理事を断り続けてきたが、妻に先立たれ、断る理由がなくなって、引き受ける事となった。引き受けたからには力を尽くしたい。

乾杯の音頭は髙橋次夫氏。日本現代詩人会をはなれていたが、今日は私が指名され驚いている。自然をたたえながら乾杯。この後20分歓談。

遠方からの会員紹介など。佐々木貴子氏。仙台から参加。総会に参加するのは始めて。椿美砂子氏。新潟から参加。日本の詩祭に参加し、今回もやってきました。よろしくお願いします。 福田恒昭氏。つくばみらい市から参加。酒を理事と飲めるのは楽しい。種村宏氏。大阪から参加。今年八十一歳。半年考え、思い切って会員になった。命のある限り、詩を広めていきたい。菊池政義氏。神奈川から参加。よろしくお願いします。秋山洋一氏。よろしくお願いいたします。野沢啓氏。日本現代詩人会を良くしようとする発言があった。会として面白いことが起こると感じた。この後、懇談。

旧理事からの言葉。北畑光男氏。お亡くなりになった会員に丁寧に対応してきたつもり。自作詩「ででっぽっぽう」を朗読し、戦争で死んだ人を悼んだ。鈴木正樹氏。ふだん話すことも出来ないような人と話すことが出来楽しかった。中井ひさ子氏。いろいろお世話になりました。中田紀子氏。お世話になりました。新延拳氏。合理性の有る会だった。意思決定がとてもシンプルだ。宮崎亨氏。4年間理事を務め、ようやく蟻地獄から解放される。根本明氏。ゼミナールや新年会、年会費の係だったが、急に会計を担当することになった。これからもよろしくお願いいたします。

佐川理事長が閉会を宣言。6時30分に終了した。(記録・鈴木正樹)

新理事の顔ぶれ

総会風景

2023年度通常総会出席者(敬称略)

【総会】61

青木由弥子 秋亜綺羅 秋山公哉 秋山洋一 秋山公哉 石川逸子 岡島弘子 岡本勝人 小山田弘子 菊地政義 北畑光男 木村迪夫 郷原 宏 小林郷子 斎藤菜穂子(懇親会司会) 佐川亜紀 佐々木貴子 沢村俊輔 塩野とみ子 杉本真維子 鈴木比佐雄 鈴木正樹(記録) 曽我貢誠 高橋次夫 竹内美智代 田中眞由美 種村宏 田村雅之 塚本敏雄 椿美砂子 寺田美由記(受付) 中井ひさ子 中田紀子(司会) 中本道代 南雲和代 新延拳 根本明(司会) 根本正午(懇親会司会・音響) 野木ともみ(議長) 野沢啓 原詩夏至 原島里枝 原田道子 春木節子 広瀬大志(議長) 藤井一乃 藤井優子 堀雅子 松尾真由美 峯澤典子(講師) 宮崎亨(写真) 宮田直哉(受付) 宮地智子 宮本苑生 八木幹夫 やじままり(受付) 山田隆昭 山田玲子 吉田隶平 渡辺めぐみ 渡ひろこ(受付)

【懇親会】51

青木由弥子 秋亜綺羅 秋山洋一 岡島弘子 岡本勝人 小山田弘子 石川逸子 菊地政義 北畑光男 郷原宏 斎藤菜穂子 佐川亜紀 佐々木貴子 沢村俊輔 塩野とみ子 杉本真維子 鈴木東海子 鈴木正樹 鈴木比佐雄 曽我貢誠 高橋次夫 田中眞由美 種村宏 田村雅之 塚本敏雄 椿美砂子 寺田美由記 中井ひさ子 中田紀子 中本道代 新延拳 根本明 根本正午 野沢啓 野村喜和夫 原詩夏至 原島里枝 原田道子 春木節子 広瀬大志 福田恒昭 藤井優子 松尾真由美 宮崎亨 宮地智子 宮田直哉 宮本苑生 八木幹夫 山田隆昭 渡辺めぐみ 渡ひろこ

【委任状】409人

【総会参加合計】470人

● 現代詩ゼミナールの報告――根本 明

開会の言葉 八木幹夫会長 |

司会進行 渡ひろこ氏 塚本敏雄氏 |

1月28日(土)アルカディア市ヶ谷において3年ぶりに現代詩ゼミナールを開催できた。長いコロナ感染期間を経て会の集まりを心待ちにしていた方々が、快晴という天候にも恵まれて多数参加された。

午後2時、5階「穂高」において塚本敏雄氏、渡ひろこ氏の司会で会は始まった。まず八木幹夫会長が「講演の松下育男さんは難解な現代詩ではなく人の心に入って来る詩を書かれる詩人。今日はZOOMで参加する全国の会員にも福をもたらすだろう」と挨拶。

渡氏が講演者・松下育男氏を「1950年生まれ。外資系会社を退職後、横浜で詩の教室を開く。昨年、講義録『これから詩を読み、書くひとのための詩の教室』刊行。79年、詩集『肴』でH氏賞を受賞」と紹介。松下氏の1時間の講演「ライトバースの中心線」が始まった(講演要旨は後述)。

熱の入った講演は明快で分かりやすく詩を書く者の共感を呼ぶものだった。

休憩後、会員の朗読となり、寺田美由記氏が作品「天の命題」など批評的なユーモアをもつ詩を読んだ。

草野早苗氏は作品「渡る」「村へ」など明晰な言葉運びによる透明な世界を披歴した。

日原正彦氏は作品「足音」「若い銀杏」で「人類の季」を問い返し、希望を模索する詩想を展開した。

花潜幸氏は作品「夏の句読点」「十二月の振る舞い」などを読んで、自然と照応して紡ぐ美的な世界を呈示。

柳春玉氏は日本在住20余年の中国朝鮮族として東アジアに詩想を広げる詩人。作品「東京の灯」などを熱読した。

宮田直哉氏は1991年まれと最も若く、形而上的抒情を模索する詩人。作品「夜の歌」などを詠んで個性的世界を開示した。

バラエティに富んだ豊かな朗読だったが、地球的な気候変動やロシアによる侵略戦争などへの危機感や憤りが通底しているようにも思えた。

最後に担当理事・根本が講演と朗読への謝辞を述べて閉会となった。

会の遂行には協力会員として相原京子氏、やじままり氏、高細玄一氏、鹿又夏実氏、服部剛氏のご尽力を得た。YouTube用録画には光冨幾耶氏、初のZOOM配信を根本正午氏の手で実現できた。現在、当会HPで録画を公開。

※

松下育男氏講演

「ライトバースの中心線」(要旨)

講師 松下育男氏

一人の詩人を読むことについてお話ししていくが、①詩を書き始めた頃のことを繰り返し思い出そう、②詩の裏側を見ること、この二点を思って読んでいきたい。

私は43年間一つの会社で働き、すべての能力を使い切った。退職して疲れ果てていた時に、誰に請われるでもなく詩の教室を始めることを思いついた。月1回の教室でこんなに話すことがあったのかと思うほど講義したいものが噴き出してきた。この40回分をまとめたのが講義録『これから詩を読み――』(思潮社)だ。話は教室のある朝に、思いもかけないことが浮かんでくる。計画的でないのは詩作と同じだ。

今日の講演のタイトル「ライトバースの中心線」は昨年11月ごろに考えた。勤め人であった自分に、語るべきことは若い時に出会った詩への感動しかなく、その優れた一編の詩について語っていきたい。

阿部恭久の詩について――以前ライトバースの詩人に「西に高階杞一、東に松下」と言われたが、私は中央に阿部さんがいると考えていた。戦後詩の「荒地」以来の意味の詩に対して、ライトバースは言葉も内容も軽やかな表現とされた。だが今の詩は「――詩」といった括りはうすれ、多様性があり、権威も上下もない。

ライトバースは軽やかに喜びも苦しみも書く。書き手と読み手が過度にもたれかからない表現だ。

阿部の作品を読んでいこう。彼は岐阜に住む歯医者だが、その詩には汚れといったものが一切ない。

作品「最後の夏休み」(詩集『身も心も明日も軽く』より)

1連目「きみとバス停で別れ/木戸をあけて/帰ってきた/二階にあがるとき/海水をけってきた足裏を/木目のういた踏板が/一段一段うけとる」2連目で海に浮かんで遠くのきみの視線をさがし、3連目で別れて町にかくれたきみを思う、という作品。この詩には遠くまでの無限の広がりと清々しさ、足裏から伝わる初恋の切なさと、その人との未来を感じとれる。

そしてこの詩の裏側には 人生の一瞬の輝きがあり、それはかけがえがなく大切にすべきものだとの思いがこめられている。阿部の詩はすべての人に生きてあることを思い出させ、分析的にではなく感動できるものだ。

(続けて作品「ピッチャー」「二十世紀の思い出」「生きるよろこび」を提示、鑑賞して)

阿部は詩作の前期には現代詩を全面的に愛し、後期には客観的に対していく。そして「生きるよろこび」が示すように出来るだけ言葉をそぎ落とし、俳句に近づいていく。

※朗読の皆様

寺田美由記氏 |

草野早苗氏 |

日原正彦氏 |

花潜幸氏 |

柳春玉氏 |

宮田直哉氏 |

2023現代詩ゼミナール出席者

(敬称略)

会員―相原京子・秋本カズ子・秋亜綺羅・秋元炯・網谷厚子・新井啓子・岡島弘子・大久保栄里紗・長田典子・尾世川正明・小野ちとせ・金井雄二・上手宰・片岡伸・川崎芳枝・北畑光男・草野早苗・斎藤菜穂子・斎藤瑤子・佐川亜紀・沢村俊輔・鹿又夏実・鈴木正樹・関口隆雄・曽我貢誠・高山利三郎・髙橋嬉文・高細玄一・竹内美智代・田中裕子・田村雅之・塚本敏夫・椿美砂子・寺田美由記・中井ひさ子・中田紀子・新倉葉音・新延拳・布川鴇・根本明・根本正午・野木ともみ・野木京子・長谷川忍・浜江順子・花潜幸・原島里枝・春木節子・林新次・服部剛・日原正彦・光冨幾耶・宮崎亨・宮田直哉・望月苑巳・やじままり・山田一子・山田隆昭・八木幹夫・雪柳あうこ・吉田隶平・柳春玉・渡辺めぐみ・渡ひろこ

非会員―松下育男・生野毅・清水笹次・筒渕剛史・中村明美・野口やよい・星澄子・道ケージ・南田偵一・吉田裕子

出席者74名(会員64名・非会員10名)

2023現代詩ゼミナール

ZOOM出席者

会員―青木由弥子・阿部恭久・石川敬大・石下典子・一色真理・伊東芳博・岡崎よしゆき・来羅ゆら・恭仁涼子・草野理恵子・小篠真琴・佐々木貴子・坂田トヨ子・坂多瑩子・志田道子・柴田望・島秀生・田中啓一・谷口ちかえ・常松史朗・弟子丸博道・中地中・中尾一郎・長嶺幸子・中島悦子・西畠良平・楡久子・原かずみ・東浜実乃梨・福田恒昭・前田利夫・松尾如華・水谷有美・峯澤典子・山本純子

出席者41名(会員35名・非会員・講師関係者6名) (集計/中井ひさ子)

(写真撮影/服部剛・YouTube用録画/光冨幾耶・ZOOM配信/根本正午)

2022年度通常総会を8月27日、東京・アルカディア市ヶ谷で開催します。

会員へのご案内では懇親会が入っていますが、新型コロナ第7波のため、総会は予定通りで、懇親会は中止となりました。

現代詩ゼミナール講演

「鮎川信夫のこと」

平尾隆弘氏講演(文藝春秋元社長)

今年は鮎川信夫さんの生誕一〇〇年になり、感慨深いものがあります。

鮎川さんは、アメリカの新聞・雑誌を二〇種くらい目を通しているから、そこから面白い記事を紹介するんだったら書ける、ということで、「アメリカを読む」というコラムが始まりました。

アメリカというのは鮎川さんにとっていわば「世界の鏡」でした。つまり実態と同時に、メタファーでもあったと思います。

「世界で起きるどんな問題も詩と関係がある」と言っています。「国家は詩と関係ない、民族は詩と関係ない」、そう言う詩を否定したのがぼくら「荒地」の詩なのだと。

鮎川さんの詩「アメリカ」に、「反コロンブスはアメリカを発見せず 非ジェファーソンは独立宣言に署名しない われわれのアメリカはまだ発見されていない」というフレーズがあります。あるときわたしはあの詩行が好きだと言ったら、「日本人の皆が考えてるアメリカなんかアメリカじゃない」と言われました。

印象に残っているのは、「ディズニーランドの魅力」です。あれはすばらしい、ぜひ行くといいと絶讃です。わたしはこの文章を書く鮎川さんに、「イノセンス」を感じていました。あれほど周到で冷静にものを見る人が、無防備ともいえる側面を持っているのは不思議でもありました。

ディズニーランドはね、「オーセンティック」なんだよ、と。Authenticは「本物の」「信頼できる」という意味の英語です。近代のマイナスの部分、暗い影の部分を全部排除した、という批判があっても、完結した宇宙だと。

鮎川さんの詩に、「砲撃に耳をすますような顔つきで」という一行があります。六〇歳を過ぎても鮎川さんは兵士なんです。主観から離れて、現実を見きわめ、自分の言動を決定する。鮎川さん独特の表情でした。

小林秀雄が「近代文学」に招かれて、戦争のことを聞かれて「僕は反省などしない。利口な奴はたんと反省してみるがいいじゃないか」と言いました。鮎川さんは「小林の啖呵は迫力がある、だけどさ『やっぱり反省しなきゃいけない。反省しない人間は人間じゃない』」ときっぱり言われました。

一九八四年、文春が三浦和義事件の記事を載せはじめました。鮎川さんは、当初から三浦擁護論に対して厳しい見方をされていました。

戦後社会は甘やかし社会であって、「三浦は戦後の日本人の醜悪さを一身に体現している」と言っています。

ここで吉本隆明さんと対立が始まります。吉本さんは「確証がない限りは、犯人と断定してはいけない」と正論を述べ、鮎川さんは「断定してない。疑いを晴らすのは本人なのに、なぜ答えないと言う。しかし吉本さんの『マス・イメージ論』に象徴される、大衆消費社会の肯定か否かが根底の論争点でした。鮎川さんは否定的でした。「やっぱり吉本は原理主義なんだ。僕はケース・バイ・ケース」と発言しています。

私は吉本さんも尊敬していましたから二人が対立されるのは残念でたまらなかった。けれど友情と思想とは別、思想において生半可な妥協はしない。二人とも、立派でした。

最後に、詩の話。吉本さんが、「毎日詩を書き続け、一〇年やれば詩人になれる」と言われました。鮎川さんは「一〇年量産したって、ダメな詩はダメ」と一蹴されました。

赤塚不二夫さんが、「平尾さん、つげ義春の漫画は面白い?」「面白いです」「つげは書きたい時しか漫画書かない、俺は書きたくない時でも描く、だから俺はプロ、つげはアマチュアか芸術家」。鮎川さんにその話をしたら、「赤塚が、つげを認めるのは、大事なこと。いいものを認めるのは、プロの第一条件。だけどね、『これはいい詩だ、しかし俺ならこう書く』といわなければダメ」なのだと。印象に残る言葉でした。(文責・田村雅之)

詩人鮎川信夫の知られざる貴重なエピソードを伺えた興味深い講演でした。平尾隆弘氏は、鮎川信夫氏の晩年に親交を深められ、彼を思いだすのがつらいと仰っていたことも印象深く心に残りました。平尾隆弘氏のご友人の田村雅之氏に講演原稿を纏めて頂きました。(概要報告文責 中田紀子)

2019年通常総会を開催

日本現代詩人会の2019年度通常総会が8月24日(土)午後1時30分から、アルカディア市ヶ谷で開催された。会員の出席者は69名。総合司会は麻生直子理事と塚本敏雄理事。議事に先立ち、麻生理事が講師紹介を行い、黒岩隆氏が「恋をすれば──村上昭夫の詩篇より。」というテーマで講演した。

講演 黒岩隆氏

講演終了後麻生理事が黒岩氏の講演に謝意を述べ、2時から議事が始まった。開会の辞は秋亜綺羅理事長で、御来会の会員の皆様への謝辞とともに、来年1月21日に日本現代詩人会は満70歳を迎えるので、各地で行われるイベントやアンソロジーの発刊についても、1年間の事業報告や事業計画とともに審議していただきたいと述べた。次に新藤凉子会長が挨拶を行い、黒岩隆氏は精神科医であり、2018年度の厚生労働大臣賞を受賞され理事を引き受けられたことを補足し、新入会員の増加や節約によって、日本現代詩人会が赤字経営を脱したと報告した。その後議長団として土屋智宏氏と岡島弘子氏が選出された。

秋理事長が、現在会員数が1076名で、現在の出席者数58名と有効委任状数370通の合計が428名となることを報告し、土屋議長が出席者数と有効委任状数の合計が会員数の3分の1を超えたので、会則28条により総会が成立することを承認した。秋理事長によって、前年度総会以降、今年8月までに逝去された26名の会員の名前が読み上げられ、新藤会長の「黙祷」の発声により物故会員のために黙祷を捧げた。

新藤凉子会長と秋亜綺羅理事長(左から)

総合司会 塚本敏雄理事と麻生直子理事/議長団 土屋智宏氏と岡島弘子氏(左から)

総会風景

報告、提案、議論──総会の討議内容

Ⅰ 総会承認事項(各担当理事報告)

議事の承認報告、議案などは総会資料をもとに各担当理事から報告で進められた。その概要は次の通り。

1 会務一般について(秋理事長)

2018年度の理事会は早稲田奉仕園セミナーハウスにおいて開催した。理事会はインターネット、ファックス、電話による通信理事会も含め11回(通信理事会は4回)開催した。尚、理事会議事録は、渡辺めぐみ理事が毎回作成した。理事会への各理事の出席率も高く、重要事項の決定、各行事もスムーズに進んだ。但し、菊田守理事(先達詩人・元会長)が入院され欠席が続いていたが、6月3日逝去された。

会員名簿は渡辺めぐみ理事と秋亜綺羅理事長、山本博道副理事長が担当し、12月1日現在の在籍者により発行した。広告は16社、広告収入は36万円の協力があった。

詩集賞の詳しい選考経過は日本現代

詩人会発行の冊子『現代詩2019』

において発表した。

2 先達詩人の顕彰(秋理事長)

清水茂氏。6月2日の「日本の詩祭2019」において顕彰し、顕彰状と記念品及びお祝い金を贈呈した。

3 会報の発行(山田理事)

152号から155号まで発行した。152号(2018年10月)2018年度通常総会、懇親会報告。総会での講演・三浦雅士氏の「日本語の詩人であること」。新名誉会員・田中清光氏の紹介、各地の声・岡山県詩人協会他。

153号(2019年1月)新藤会長新年の挨拶。第69回H氏賞・第37回現代詩人賞の選考委員決定。両賞への投票呼びかけ。先達詩人清水茂氏の紹介。「ふくい県詩祭in三国」及び現代詩ゼミナールin山梨のお知らせ。各地の声・群馬詩人クラブ他。

154号(2019年4月)第69回H氏賞・水下暢也氏、第37回現代詩人賞・斎藤貢氏の受賞の言葉と略歴。日本の詩祭2019の御案内及び「ふくい県詩祭in三国」のお知らせ他。

155号(2019年7月)日本の詩祭2019報告。日本の詩祭会員等出席者。現代詩ゼミナールin山梨の報告。各地の声・石川詩人会他。

4 H氏賞、現代詩人賞の決定(中本理事)

第69回H氏賞選考委員は、福田拓也、池田瑛子、伊藤悠子、斎藤貢、高橋英司、谷元益男、野木京子各氏、第37回現代詩人賞選考委員は、細野豊、相沢正一郎、岡本勝人、小柳玲子、佐々木洋一、細見和之、若山紀子各氏にお願いした。投票管理委員は、太原千佳子

氏、松尾真由美氏にお願いした。

第69回H氏賞には水下暢也氏の『忘失について』(思潮社)、第37回現代詩人賞には齋藤貢氏の『夕焼け売り』(思潮社)が選ばれた。会員投票及び選考委員推薦による候補詩集及び選考経過は、当会「会報」154号、ホームページ、『現代詩2019』をご参照ください。投票などの御協力ありがとうございました。

5 『現代詩2019』の発行(一色理事)

担当は山本副理事長が行った。第69回H氏賞関連としては、受賞者略歴、受賞の言葉、選考経過、選考評、受賞詩人について、作品抄を掲載。先達詩人の顕彰関連として略歴、作品、詩人紹介を掲載した。また、H氏賞、現代詩人賞関連資料を掲載した。

6 日本の詩祭2019(山本副理事長)

2019年6月2日(日)にアルカディア市ヶ谷で「新時代の夜明け」と銘打って開催された。実行委員、理事が午前11時に集合し、打ち合わせ後午後一時の開会を迎えた。司会は水島英巳、山中真知子両氏。

秋理事長の開会の挨拶に続き、第69回H氏賞の贈呈式となった。福田拓也選考委員長の選考経過報告のあと、新藤凉子会長から受賞者の水下暢也氏にH氏賞が贈呈された。杉本真維子氏が受賞詩集『忘失について』と受賞者について紹介し、その後、水下氏が受賞の言葉を述べた。

第37回現代詩人賞は、細野豊選考委員長の選考経過報告のあと、新藤会長から受賞者の斎藤貢氏に現代詩人賞が贈呈された。武子和幸氏が受賞詩集『夕焼け売り』と受賞者について紹介し、その後清水氏が受賞の言葉を述べた。

先達詩人の顕彰では、清水茂氏に新藤会長より敬意の言葉と顕彰状が授与された。最後に水下氏と齋藤氏が各受賞詩集から作品を朗読した。

休憩の後、当会名誉会員でフランス文学者の安藤元雄氏による講演「続・詩が立ち上がる場」が、1月に行われた現代詩ゼミナールでの講演「詩が立ち上がる場」の続編として、フランス詩をコンテクストに進められた。

その後、若い演奏家と声楽家によるクラシック音楽の演奏、歌曲、映画音楽などの演奏が行われた。閉会の言葉は山本博道実行委員長が述べた。

午後6時からの懇親会の司会は、根本明、岡野絵里子両氏。

新藤会長の開宴の言葉に続いて、日本詩人クラブ会長の川中子義勝氏、H氏賞の提供元である公益信託平澤貞二郎記念基金の平澤照雄氏から祝辞をいただいた。乾杯の音頭は以倉紘平氏。盛会のなか、新入会員、遠方会員の紹介が続き、結びの挨拶は一色真理担当理事。ここで「日本の詩祭2019」が閉会となった。

会員138名、来賓・出演者・報道13名、一般33名で計184名参加。懇親会は118名であった。

7 現代詩ゼミナール (麻生理事)

2019年1月12日(土)に「現代詩ゼミナールと新年会」が開催された。会場は東京・アルカディア市ヶ谷(私学会館)。講演は安藤元雄氏の「詩が立ち上がる場」。詩朗読は、岡島弘子、中本道代、野田順子、野村喜和夫、浜田優、森水陽一郎各氏。参加者はゼミナール96名、懇親会71名。

2019年4月21日(日)に「現代詩ゼミナールin山梨」が開催された。会場は華やぎの章、慶山。講演は、阿毛芳久氏の「国語教育の方向と近・現代詩の位置」。詩朗読は、ひろせ俊子、こまつかん各氏による「山梨は葡萄の葉のかたち」及び朗読グループガイア/深沢早苗、末木清子氏による「甲斐の詩…時空をこえて」。アトラクションはスチールパン演奏・珠。参加者はゼミナール59名、懇親会39名。

8 国際交流 (鈴木理事)

「ベトナム詩の日」の祭典(2018年3月2日ハノイ市)での以倉紘平(前会長)の挨拶全文ならびに詩、新延拳(前理事長)、鈴木豊志夫(国際交流担当理事)の朗読詩6篇が日本詩人の来越記事とともにベトナム作家協会機関誌「文芸」(2018)に掲載された。

「日本の詩祭2019」の国際交流企画として、詩人でフランス文学者の安藤元雄氏が「フランス詩から学ぶこと」(演題「続・詩が立ち上がる場)を副題に講演された。ジェラール・ド・ネルヴァルの『小曲集』の作品「シダリーズ」を例に一行の詩句にも本歌が秘められていること(ここではヴィヨンの詩句)があって翻訳の質が絶えず問われると御苦労のエピソードを話され、ライフワークとなったボードレールとシュペルヴィエルらを取り上げ翻訳の奥義に触れる講演となり、好評だった。

9 入会審査 (春木理事)

入会担当理事の春木節子理事の他に以倉紘平、浜江順子、光冨郁埜、渡辺めぐみ各理事の計5名で審査に当たり、71名の入会を決定、理事会の承認を得た。

今期の審議会は2018年7月、11月、1月(通信)、3月(通信)、5月に開催した。本年度は理事長の御助力により、入会希望者が格段と増加した。尚、入会審査基準について質問があり、基準は言葉にしにくいが、詩集に一生懸命詩を書く姿勢が反映されていればいいとの回答が、春木理事よりあった。

10 後援賛助 (秋理事長)

総会資料にあるように各地の17箇所の後援賛助を行い、1件につき後援賛助金4万円を送金した。

11 ホームページの運営(光冨理事)

2015年12月25日リニューアルオープン。現在(オープンから2019年6月現在)までに8・9万人程度の訪問者(ユーザー数)。

現在の作成ページは100ページ以上。月8千円程度の保守管理、年間1万円程度のサーバー代。投稿欄の年間選考を行い、投稿欄新人賞を決定した。第9期から第12期までの選者は金井雄二、中島悦子各氏。第13期から第15期までの選者は廿楽順治、伊藤浩子、及び光冨郁埜各氏。第12期の現代詩投稿欄新人賞は宮永蕗氏、現代詩投稿欄新人は清見苳子、鎌田尚美各氏。授賞式は8月24日(土)18時より、総会後のパーティーにて。

英語版ホームページが進行中。担当者は石田瑞穂氏、下訳者・二宮豊氏、ネイティブチェック担当者。英語版各担当者の謝礼・作業代合計10万円。制作会社はフェアグラウンド。HPサポートチームとして平川綾真智、千直明(現在渡英中)、中村梨々、峯澤典子及び光冨郁埜(責任者)各氏他。

Ⅱ 会計関係

1 2018年度収支決算報告(塚本理事)

塚本理事より2018年度収支決算報告があり、会費納入や入会などにより今年昨年よりも黒字になったとの報告があった。

2 会計監査報告(中島監事、根本監事)

会計監査を担当した中島悦子監事及び根本明監事が、会計が正当に執行された旨を報告した。

Ⅲ 議案

1 2019年度事業計画(秋理事長)

秋理事長より2019年度の事業計画の報告があった。総会資料14ページの9月19日(木)第2会理事会の日は入会審査なしとすることや、8月29日(土)の2020年度通常総会を8月22日(土)に変更することについて説明があり承認された。また1月25日(土)を例年より早く投票締め切り日とすることについて報告があった。

2 創立70周年記念事業(以倉理事)

以倉理事より創立70周年記念事業について説明があった。

日本現代詩人会は2020年1月21日に、満70年を迎えることから、新藤凉子会長の呼びかけにより「70周年記念事業準備会」を開催し、70周年記念事業委員会会長の新藤凉子氏をはじめとする実行委員会のメンバーにより、4月20日(金)及び11月15日(木)に記念事業委員会を開き、次のような立案を行った。

⑴地域別記念イベント…「地方の時代」として各地での詩人の活躍、詩の活性化を図るというもの。とりわけ若い詩人たちの発掘を期待する。地域を6つに分け、それぞれに特色あるイベントを日本現代詩人会主催として行う。

⑵70周年記念アンソロジーの刊行…

会員全員に参加を呼びかけたアンソロジーの編集は、田村雅之編集長のもとに集約され、校正などが進んでいる。アンソロジーのあとには「日本現代詩人会の10年」として、年度ごとの記録が掲載される予定で、編集中である。新藤会長が巻頭のことば、以倉紘平委員長が記念事業についての展望、新延拳部会長が地域別記念イベントの進捗について、秋亜綺羅部会長が発刊までの経緯について執筆を担当する。全員ではないが千人近くが参加し、1冊3800円で購入を募集しているが、原稿の提出は締め切っている。

以上の2点について承認された。

尚、東京でも記念事業をやったほうがいいのではないかという意見が出されたが、以倉理事より、70周年の詩祭があるので行わないとの回答があった。

3 2019年度収支予算案(塚本理事)

2019年度の収支予算案が塚本理事より説明され、様々な質疑応答があったが、承認された。

4 名誉会員推挙の件(秋理事長)

会則第9条に「日本の詩の発展に貢献し、かつ本会の活動に寄与した会員のなかから理事会が推薦し、総会で決定する」とあるが、第4回理事会において、本年度は該当者なしと議決されたとの報告があった。

5 理事選挙の報告(大木潤子選挙管理委員、宮崎亨選挙管理委員)

5月16日第10回理事会で、理事選挙投票管理委員である大木潤子、宮崎亨両氏の立ち会いのもと開票を行った。(会員総数1076名、投票数280名、有効票数2689票、投票率26%)

得票順に上位20名に秋理事長が理事就任の諾否を問い合わせ、10名の承認が得られた。また、会則第17条に「5名以内を選挙実施年度の理事会が得票数に関係なく推薦し、過半数の賛成で選出することができる。」とあることから、いささか専門的分野の担当の5名の理事を現理事会で推薦した。

次の15名が理事として確定した。

相沢正一郎、麻生直子、黒岩隆、佐川亜紀、田村雅之、塚本敏雄、中井ひさ子、中田紀子、新延拳、根本明、野村喜和夫、春木節子、宮崎亨、山田隆昭、渡辺めぐみ(理事定数15名)。

Ⅳ 報告事項

1 国民文化祭の今後の予定(秋理事長)

昨年の第33回国民文化祭は大分県だったが、現代詩部門はなく、不参加だった。本年の第34回国民文化祭は新潟県で、長岡・柏崎エリアが「詩(ことば)のフェスティバル~花火と良寛の地で~」というテーマで、10月26日(土)に柏崎市においてステージイベントを行う予定。新潟県が中心になって進行しており、新潟県にゆかりのある八木忠栄、杉本真維子及び野木京子各氏を選考委員としている。

2020年は宮崎県、2021年は和歌山県で開催予定だが、具体的な内容は未定。以上を次回理事会に引き継ぐ予定である。

2 年会費納入状況(浜江理事)

新年度に入った7月1日現在1年分未納の方は145名、2年分未納の方は34名、3年分未納の方は10名、4年分未納の方は8名。3年以上未納の方に浜江理事及び秋理事長が電話や督促状で対応している。

1年以上会費未納の方すべてにハガキにて7月25日発行の会報同封の振り込み取扱票でのお支払いのお願いを郵送した。

年会費納入の際、「振り込み取扱票」に会員名を書き忘れる方が多いので、

会員名の明記の徹底をお願いしたい。

3 会員の入退会及び在籍者数(渡辺理事)

会員の入退会は、入会71名、退会26名、逝去20名。2018年6月30日現在の会員総数は1082名(名誉会員11名を含む)。昨年同期比26名増。但し、7月1日以降名誉会員の長谷川龍生氏を含め逝去者が6名増えたため、現在の会員総数は1076名(名誉会員10名を含む)。昨年同期比20名増。

4 会員の意見・消息披露(山田理事)

数名の会員の方のお便りが紹介された。また、鈴木俊氏の御子息から骨折回復後復帰されるとお便りをいただいたが、10日後に逝去されたことや、昨年まで故菊田守理事が会員の消息を紹介されていたことなどを、山田理事がしみじみと話した。

このあと議長団解任があり、秋理事長の司会で欠席の中田紀子、野村喜和夫各氏を除く13名の新理事の紹介があった。

山本博道副理事長の閉会の辞により、本年度の総会が無事終了した。

会場を移して懇親会が開かれた。司会は山田隆昭理事、中本道代理事。8月20日に逝去されたばかりの長谷川龍生元会長の追悼を含む新藤会長の挨拶のあと、清水茂氏の乾杯の音頭で交流会が始まった。ホームページの投稿欄の新人賞の受賞者の宮永蕗氏、投稿欄新人の清見苳子氏、鎌田尚美氏の授賞式が行われ、金井雄二選考委員長が欠席のため、中島悦子選考委員が選考報告を行った。新人賞受賞者及び新人は各々の詩を朗読した。また、新入会員の對馬輝子、佐峰存、高島りみこ、鹿又夏実、浅木萌、植村初子各氏が挨拶を行い、遠方の会員、近藤摩耶、安森ソノ子、植木信子、加藤千香子、土屋智宏各氏がスピーチを行った。更に新旧理事の交代にともない新理事及び旧理事が一言ずつ挨拶を行い、最後に浜江理事が閉会の言葉を述べて、非常に内容の濃い懇親会が終了した。(記録・渡辺めぐみ)

総会出席者(敬称略)

新藤凉子、黒岩隆、中本道代、岡島弘子、麻生直子、渡辺めぐみ、山本博道、土屋智宏、浜江順子、山田隆昭、西野りーあ、服部剛、光冨郁埜、岡本勝人、水嶋きょうこ、塚本敏雄、春木節子、原島里枝、鈴木豊志夫、一色真理、原田道子、大木潤子、以倉紘平、近藤摩耶、秋亜綺羅、鈴切幸子、伊藤成雄、根本明、富永たか子、相沢正一郎、北畑光男、浅木萌、小山田弘子、天野英、植木信子、中井ひさ子、宮本苑生、田村雅之、斎藤菜穂子、三ヶ島千枝、清水茂、甲田四郎、新延拳、中島悦子、戸台耕二、川中子義勝、佐川亜紀、對馬輝子、杉野穎二、鹿又夏実、佐峰存、宮崎亨、高島りみこ、鈴木東海子、なべくらますみ、田中眞由美、春木文子、大掛史子、山田玲子、古谷鏡子、加藤千香子、廿楽順治、関中子、太原千佳子、安森ソノ子、田井淑江、市川愛、望月苑巳、常木みや子、

総会出席者 69名(但しこの他に、黒岩氏の講演は、村上昭夫氏の妹、北村睦子氏が聴きに来られ、議事開始前に退席された。)

懇親会出席者 56名(懇親会出席者には、ホームページの投稿欄受賞者及び新人の宮永蕗、清見苳子、鎌田尚美各氏とその御家族が含まれる。)

懇親会風景、懇親会司会 右から山田理事、中本理事

新入会員の方々、清水 茂氏、新藤会長(左から)

植木信子氏、安森ソノ子氏、近藤摩耶氏、鎌田尚美氏、清見苳子氏、宮永 蕗氏(左から)

詩の立ちあがる場

賛歌ではなく批評を

忘れられた抒情詩の本質

(報告)現代詩ゼミナール&新年会

去る一月一二日(土)14時30分より16時20分まで、恒例の新年の現代詩ゼミナールがアルカディア市ケ谷・五階大雪の間で盛会裏に開催され多数の方々(出席者別掲)が出席されました。以下当日の概要を報告いたします。

現代詩ゼミナールの司会は理事の塚本敏雄、春木節子の両氏が担当。

ゼミナールの司会 塚本敏雄氏、春木節子氏

挨拶する 新藤会長

新藤凉子日本現代詩人会会長より年賀のお言葉とともに「《平成》という年号の最後の新年会です。詩文学が時代を越えて存在するためにはまず詩人が自らの「生」を噛みしめ、しっかりと生きることだと思います。今年も詩とともに生きることを楽しみましょう。

本日の現代詩ゼミナール講師は元会長の安藤元雄さんです。私から詩人にとって最も本質的な大切なところをお話しいただきたいとご講演をお願いしました。限られた時間ですがよろしくお願いします。」とご挨拶がありました。

司会塚本敏雄氏より資料「詩人安藤元雄氏について」(野村喜和夫氏作成)に基づいて講師を紹介。安藤元雄氏より『詩が立ちあがる場』の演題で約一時間のご講演(主な要旨は別掲)をいただきました。

休憩後続いて行われた「詩朗読とスピーチ」の朗読者と朗読作品名(スピーチ内容省略)は以下のとおりです。

岡島弘子「こごえた初恋」「洋裁師の声」

中本道代「接吻」「日付」「ノスタルジア」「ウミユリの形」

野田順子「物体M」「カッターナイフ」「夢」

浜田 優『哀歌とバラード』より「無題1」「無題2」「無題3」

森水陽一郎「末期の竹水」

野村喜和夫「思考の腐食について」「よぶと」「ひかりの中」「ひたひたと」

閉会の辞は麻生直子ゼミナール担当理事より。

朗読をする各氏 左から岡島弘子氏、中本道代氏、野田順子氏、浜田優氏、森永陽一郎氏、野村喜和夫氏

新年会(交流懇親会)について

新年会は16時30分より19時まで、同四階鳳凰の間で開催されました。司会は鈴木豊志夫と浜江順子の両理事。

新年会の司会 鈴木豊志夫氏、浜江順子氏

開会挨拶は理事長より。出席、講演、朗読のお礼と会場変更の理由、さらに新年度の事業協力、特に七〇周年記念事業のアンソロジー参加を強くアピールされました。続いて乾杯の音頭を以倉紘平前会長にお願いする。氏は乾杯の音頭に先立って、本日の安藤元雄氏の該博なご講演にさらなる抒情詩の可能性を触発されたとご感想とお礼を述べられた後、創立七〇周年準備委員会(委員長新藤凉子)を代表して、特に事業の一環としてプレイベント「ふくい県詩祭in三国」を今年の一〇月二六日~二七日三国コミュニティーセンター(坂井市)で開催しますので「是非ご参加を」と開催地三国の文学的風土と背景を、さらに準備状況の報告がありました。

また来る四月二一日~二二日石和温泉で開催される「現代詩ゼミナールin山梨」の内容とご参加の案内が同ゼミナール実行委員会事務局長を務めるこまつかん氏(南アルプス市)よりありました。祝辞を平林敏彦氏(名誉会員・静岡市)にお願いする。氏は安藤元雄氏と戦後詩人たちの活動の事跡と意義を情熱をこめて語られました。

以下ご登壇・スピーチをされた方々は池田瑛子(射水市)、小島きみ子(左久市)、植木信子(長岡市)、瀬崎祐(倉敷市)、橋本由紀子(島田市)、若山紀子(名古屋市)他の皆さま。また新会員になられた方々が紹介されました。

閉会の辞は山本博道副理事長より。昨年に比較し遠方からのご参加者も多く、三〇名増。感謝と今年度の活動へのご協力のお願いが述べられました。

左から、平林敏彦氏、秋理事長、こまつかん氏、以倉紘平氏

現代詩ゼミナール講演

「詩の立ちあがる場」

安藤元雄氏講演

賛歌ではなく批評を

皆さんは日本現代詩人会の会員で詩を書かれているお立場です。いわば業界団体の会です。

最近、詩の状況で心配なことが起こっています。「花椿賞」が無くなりますが企業にとって賞を出す意義が希薄になったということでしょう。詩の賞でスタンダードなものは多くはありません。社会的ステータスが得られなくなっていることは憂慮すべきことです。

私は「批判の欠如」にあるのではと懸念しています。相互批評が欠けると広がらないものになる。「オマージュではなくクリティック」が必要です。

私にとって学生時代からの六〇年余

の詩友入沢康夫の死(2018/10/15)はそこに規準があるような詩人を喪失したことになるのです。

軽視された「うた」の精神

立原道造の風信子忌で伊藤信吉さんが抒情小曲とそれに基づく感傷主義について話されたことが忘れられません。この系譜は明治・大正と続き北原白秋、室生犀星、萩原朔太郎に受け継がれま

すが昭和で消えたわけではありません。口語自由詩と昭和モダニズムを越えて中原中也や立原道造、堀内大学のコクトーの翻訳詩などに形を変えて生き残っていると言えるでしょう。

抒情小曲は詩よりも少し低いものに思われていた節があります。しかし伝統的な短歌や今様(例・梁塵秘抄)などと詩を結ぶ大事な位置にあって芸術的価値が低いとは思えません。抒情詩の元はリリック、竪琴に合わせて歌うものでした。北原白秋の『思ひ出抒情小曲集』や芥川龍之介の『或阿呆の一生』で「彼と才力の上にも格闘出来る女に遭遇した。が、「越し人」等の抒情詩を作り、僅かにこの危機を脱出した。」と七五調の詩を書くことによって免罪符にしています。

抒情詩の本質へ

抒情詩の美しいものが評価されない風潮に、それでは詩はどこにあるのか?と問いたいのです。渋沢孝輔(S5生)、入沢康夫(S6)、私(S9)たち昭和一桁世代、終戦が小学六年生。集団疎開です。(勝つために)無駄飯は食うなという自分の人間性を否定され、貨車に詰め込まれて帰ります。そこにはもっと酷い戦災孤児が沢山おりました。自己否定から立ち直り自己確認を何に求めたか。「うたうことで一種の自己確認ができる」ことです。

短歌をよむ、俳句をよむと言えば「詠む=作る」ことを意味します。詩をよむとは読者が詩を読むということで作ることを意味しません。しかし詩には読者が読むことによってそこに「立ちあがってくるもの」があります。他者が感動をもってくれるか。詩を書くから詩人で、詩人がいて詩があるのではないことを噛みしめたいと思います。

以上前半の講演要旨です。字数の関

係で以下割愛させていただきます。

小見出し設定は記録者(鈴木豊志夫)

◆東日本ゼミナール出席者

(2019年1月12日・敬称略)

相沢正一郎、青木由弥子、秋亜綺羅、麻生直子、安藤元雄、以倉紘平、池田瑛子、石川厚志、井田三夫、一色真理、植木肖太郎、植木信子、海埜今日子、大木潤子、岡島弘子、岡本勝人、岡本晴彦、小倉由起子、小野ちとせ、尾世川正明、小山田弘子、柏木勇一、片岡伸、草野理恵子、久保木宗一、甲田四郎、小島きみ子、こたきこなみ、こまつかん、小林稔、斎藤菜穂子、佐峰存、沢村俊輔、清水博司、新藤凉子、杉野穎二、杉本真維子、鈴木東海子、鈴木豊志夫、鈴木正樹、鈴木比佐雄、関中子、瀬崎祐、高市順一郎、竹内美智代、太原千佳子、近岡礼、鎮西貴信、常木みや子、塚本敏雄、中井ひさ子、中田紀子、中本道代、新延拳、布川鴇、根本明、野田順子、野村喜和夫、橋本由紀子、浜江順子、浜田優、林田悠来、原かずみ、原島里枝、春木文子、春木節子、はんな、平林敏彦、昼間初美、広瀬弓、福田拓也、藤本敦子、古谷鏡子、堀江泰壽、真崎節、光冨郁埜、宮崎亨、向井千代子、森やすこ、森水陽一郎、やじままり、山田隆昭、山本博道、結城文、吉田隶平、若尾儀武、渡辺めぐみ

一般 ―― 石井真美、大江豊、鎌田伸弘、鎌田尚美、神品芳夫、斉藤瑤子、Shie、生野毅、富田康成

2018年度通常総会を開催

日本現代詩人会の2018年度通常総会が8月25日(土)午後1時30分から、アルカディア市ヶ谷で開催された。会員の出席は66名。総合司会は山田隆昭理事と中本道代理事。議事に先立ち、新藤凉子会長が講師紹介を行い、三浦雅士氏が「日本語の詩人であることについて」というテーマで講演した。

左・新藤会長 右・秋理事長

講演終了後三浦氏に日本現代詩人会から花束贈呈が行われ、2時から議事が始まった。開会の辞は秋亜綺羅理事長で、御来会の会員の皆様への謝辞とともに「1年間の事業報告とこれからの事業計画を審議していただくが、70周年記念事業のご審議のほどもお願いしたいので、よろしくお願いします。」と述べた。次に新藤会長が挨拶を行い、「ただ今本当に熱気のあるお話をいただきました。これから総会に入りますが、この熱気のもとで会議が行われることを望みます。」と述べた。その後議長団として野村喜和夫氏と野木京子氏が選出された。

秋理事長が、現在会員数1056名で、出席者数45名と有効委任状数406通の合計が451名となることを報告し、野村議長が出席者数と有効委任状数の合計が会員数の3分の1を超えたので、会則28条により総会が成立することを承認した。秋理事長によって、前年度総会以降、今年7月までに逝去された21名の会員の名前が読み上げられ、新藤会長の「黙祷」の発声により物故者及び西日本の豪雨のために亡くなられた方々のために黙祷を捧げた。

左・総合司会 山田隆昭氏(左)と中本道代氏 右・議長団 野村喜和夫氏(左)と野木京子氏

報告、提案、議論――総会の討議内容

Ⅰ総会承認事項(各担当理事報告)

議事の承認報告、議案などは総会資

料を元に各担当理事から報告で進めら

れた。その概要は次の通り。

1 会務一般について (秋理事長)

2017年度の理事会は早稲田奉仕園セミナーハウスにおいて開催した。理事会はインターネットも含め11回(インターネット理事会は3回)開催した。なお、理事会議事録は、渡辺めぐみ理事が毎回作成した。理事会への各理事の出席率も高く、重要事項の決定、各行事もスムーズに進んだ。

会員名簿は渡辺めぐみ理事と秋亜綺

羅理事長、山本博道副理事長が担当し、

12月1日現在の在籍者により発行した。

広告は19社(前年度より1減)、広告収入は42万円の協力があった。

詩集賞の詳しい選考経過は日本現代詩人会発行の冊子『現代詩2018』において発表した。

2 先達詩人の顕彰 (秋理事長)

八木忠栄氏。5月27日の「日本の詩祭2018」において顕彰し、顕彰状と記念品及びお祝い金を贈呈した。

3 会報の発行 (山田理事)

148号から151号まで発行した。148号(2017年10月)2017年度通常総会、懇親会報告。総会での講演・細身和之氏の「60年後に読む、黒田喜夫『ハンガリヤの笑い』」。新名誉会員安藤元雄氏の紹介、各地の声・宮城県詩人会他。

149号(2018年1月)新藤会長新年のご挨拶。第68回H氏賞・第36回現代詩人賞の選考委員決まる。両賞への投票呼びかけ。先達詩人・八木忠栄氏の紹介、挨拶と略歴。東日本ゼミナールin酒田報告他。

150号(2018年4月)第68回H氏賞・十田撓子氏、第36回現代詩人賞・清水茂氏の選考経過報告と両氏の受賞の言葉と略歴。現代詩ゼミナール東日本と新年会報告(講演・高橋順子氏「夫・車谷長吉」)。西日本ゼミナールin滋賀(講演・苗村吉昭氏、山本龍門氏)の報告。日本の詩祭2018のプログラム他。

151号(2018年7月)日本の詩祭2018報告。日本の詩祭会員出席者。国際交流ベトナム2018報告他。

4 H氏賞、現代詩人賞の決定

(中本理事)

第68回H氏賞選考委員は、浜田優、石田瑞穂、伊藤浩子、片岡直子、高橋玖未子、たかとう匡子、菊田守各氏、第36回現代詩人賞の選考委員は、野沢啓、金井雄二、国峰照子、黒岩隆、須永紀子、高岡修、塚本敏雄各氏にお願いした。投票管理委員は、中田紀子、水嶋きょうこ氏にお願いした。

第68回H氏賞には十田撓子氏の『銘度利加』(思潮社)、第36回現代詩人賞には清水茂氏の『一面の静寂』(舷燈社)が選ばれた。会員投票及び選考委員推薦による候補詩集及び選考経過は、当会「会報」150号、ホームページ、『現代詩2018』をご参照ください。

5 『現代詩2018』の発行

(山本副理事長)

担当は山本博道副理事長が行った。第68回H氏賞関連としては、受賞者略歴、受賞の言葉、選考経過、選考評、受賞詩人について、作品抄を掲載。第36回現代詩人賞関連としては、受賞者略歴、受賞の言葉、選考経過、選考評、受賞詩人について、作品抄を掲載。先達詩人の顕彰関連として略歴、作品、詩人紹介を掲載した。また、H氏賞、現代詩人賞関連資料を掲載した。

6 日本の詩祭2018(一色理事)

2018年5月27日(日)に例年より一ヶ月開催時期を早めホテルメトロポリタンエドモンドで開催された。準備は滞りなく進んだが、プログラムやチケットの発送時期を会報と合わせたため、結果的に会員その他への周知期間が短くなったことに、やや問題を残した。

秋理事長の開会の挨拶に続き、第68回H氏賞の贈呈式となった。浜田優選考委員長の選考経過報告のあと、新藤凉子会長から受賞者の十田撓子氏にH氏賞が贈呈された。林浩平氏が受賞詩集『銘度利加』と受賞者について紹介し、その後、十田氏が受賞の言葉を述べた。

第36回現代詩人賞は、野沢啓選考委員長の選考経過報告のあと、新藤会長から受賞者の清水茂氏に現代詩人賞が贈呈された。北岡淳子氏が受賞詩集『一面の静寂』と受賞者について紹介し、その後、清水氏が受賞の言葉を述べた。

先達詩人の顕彰では、八木忠栄氏に新藤会長より敬意の言葉と顕彰状が授与された。その後、八木氏より先達詩人の言葉をいただいた。最後に十田氏及び清水氏が各受賞詩集から作品を朗読した。

休憩の後、日本現代音楽家協会とのコラボ企画による第二部「現代詩と現代音楽の出会い」が開催された。最初は同協会会長で世界的に知られる現代音楽作曲家の近藤譲氏、同広報部長で作曲家の松尾祐孝氏と、日本の詩祭実行委員長・一色真理氏によるトークセッション「言葉と音楽のあいだで」が行われ、現代音楽と現代詩の類似点について重要な指摘がなされた。

続いて、国際的に活躍する声楽家の松平敬(Br)、工藤あかね(S)、ピアノの中川俊郎、ヴァイオリンの甲斐史子氏により、新藤凉子、一色真理の詩による書き下ろし・世界初演作品二曲を含む、現代詩・短歌・俳句をテキストとする現代歌曲の演奏が行われた。閉会の言葉は一色真理実行委員長が述べた。

午後6時から懇親会が行われた。司会は佐相憲一、山中真知子の両氏。

新藤凉子会長の開宴のことばに続いて、日本詩人クラブ会長の川中子義勝氏、H氏賞の提供元である公益信託平澤貞二郎記念基金の平澤照雄氏から祝辞をいただいた。乾杯の音頭は新川和江氏。盛会のなか、新入会員、遠方会員の紹介が続き、結びの挨拶は山本博道副理事長。ここで「日本の詩祭2018」は閉会となった。

会員139名、来賓・出演者・報道40名、一般50名で計229名参加。懇親会は148名であった。

7 現代詩ゼミナール

⑴現代詩ゼミナール東日本

(麻生理事)

2017年10月21日(土)に「現代詩ゼミナール<東日本>in酒田」が開催された。会場はゼミナールがホテルイン酒田駅前のル・ポットフー、懇親会がスワンルーム。講演・万里小路譲氏の「吉野弘について」及び木村迪夫氏の「黒田喜夫について」。解説と朗読「吉野弘を読む」が近江正人、伊藤柚子、阿蘇孝子各氏及び「黒田喜夫について」が高 啓及び阿蘇孝子各氏。自作詩朗読は、成田豊人、清岳こう、鈴木良一、戌丸ぜの、金井ハル、阿蘇豊各氏。参加者はゼミナール70名、懇親会41名。

2018年1月13日(土)に「現代詩ゼミナール<東日本>と新年会」が開催された。会場はゼミナールが早稲田奉仕園のスコットホール(講堂)、懇親会がリバティーホール。講演は高橋順子氏の「夫・車谷長吉―詩と小説の間」。詩朗読は、岩切正一郎、草野理恵子、黒岩隆、清水博司、竹内美智代、中井ひさ子各氏。参加者はゼミナール66名、懇親会53名。

⑵現代詩ゼミナール西日本

(以倉理事)

2017年2月18日(日)に「西日本ゼミナール・滋賀―近江で 詩を刻む 詩を映す」として、近江詩人会と共催。会場は近江八幡市「ホテルニューオウミ」おうみの間。第一部の講演は苗村吉昭氏の「失われた現代詩への信頼を求めて―大正期の民衆詩派からの投射」及び山本竜門氏(集仏庵庵主仏師・詩人)の「詩、木を彫るごく―NHKこころの時代から」。このあと詩人の浅山泰美氏によるライアーの演奏が行われた。参加者はゼミナール110名、懇親会62名。

8 国民文化祭・なら2017

(以倉理事)

2017年11月25日(土)に第32回国民文化祭・なら2017並びに第17回全国障害者芸術・文化祭なら大会(主催=文化庁、奈良県、奈良県教育委員会、大和郡山市、大和郡山市教育委員会、日本現代詩人会、日本詩人クラブ)が行われ、現代詩部門は大和郡山市の協力により開催された。

テーマは「現代詩の祭典―時空を超えて 心ときめく」。会場はやまと郡山市城ホール。全国の小中高生・一般から詩作品を募集。課題詩(奈良県に因んだ地名・固有名などを詠み込んだ詩)及び「ちびっこのことば」(小学生未満児の心温まる面白いことば)の2部門を新設し、表彰式を行った。応募総数1879篇。また講演は、詩人の倉橋健一氏による「小野十三郎とふるさとと大和郡山」及び詩人の西村博美氏による「古代人の魂と詩―折口信夫」。

参加者500名。

9 国際交流 (鈴木理事)

昨年度開催した「国際交流・ベトナム2017」関連記事を「現代詩手帖」「詩と思想」誌に掲載し、ベトナム大使館及びベトナム作家協会に日本現代詩人会関連資料を提供した。

カザフスタン共和国の詩人・作家たちが来日し、2017年11月14日同共和国大使館にて交流会を持った。日本現代詩人会を代表して秋亜綺羅理事長、鈴木豊志夫理事が対応した。

「国際交流ベトナム2017」の継続事業として2018年3月2日「ベトナム詩の日」の祭典に以倉紘平(前会長)、新延拳(前理事長)、鈴木豊志夫(国際交流担当理事)、後籐大祐(会員・ホーチミン市在住)が来賓として参加した。

10 入会審査 (春木理事)

入会担当理事の春木節子理事の他に以倉紘平、浜江順子、光冨郁埜、渡辺めぐみ各理事の計5名で審査にあたり、33名の入会を決定し、理事会の承認を得た。

今期の審議会は2017年7月、11月、2018年1月(通信)、3月(通信)、5月に開催した。新たに入会手続き書類に、入会金納入期限日を明記したことで、入会審査後の入金が速やかになった。

11 後援賛助 (秋理事長)

総会資料にあるように各地の14県の後援賛助を行った。

12 ホームページの運営(光冨理事)

2015年12月25日リニューアルオープン。現在(オープンから2018年6月現在)までに6万人程度の訪問者(ユーザー数)。

現在の作成のページは100ページ以上。年間8000円程度の保守管理・サーバー代。第8期(2018年1月から3月)の投稿数は371作品、投稿者238名で、投稿者数が増えている。投稿欄の年間選考を行い、投稿欄新人賞を決定した。選者は八木幹夫(選考委員長)、杉本真維子、石田瑞穂各氏により現代詩投稿欄新人賞は橘麻巳子氏に決定された。現代詩投稿新人として采目つるぎ、まほろば、田中修子各氏。授賞式は8月25日(土)18時より、総会後のパーティーにて。

投稿欄新人賞受賞者への入会金の免除は検討中。英語版のホームページは制作会社フェアグラウンドにて9月に打ち合わせを予定。

Ⅱ会計関係

1 2017年度収支決算報告

(塚本理事)

塚本理事より2017年度収支決算報告があり、来年は支出額の項目を細分化し、項目ごとの支出額を出して報告したいとの報告があった。

2 会計監査報告

(中島悦子監事、根本明監事)

会計監査を担当した中島悦子監事、根本明監事が、会計が正当に執行されたことを確認した旨を報告した。

Ⅲ議案

1 2018年度事業計画

(秋理事長)

秋理事長より2018年度の事業計画案の報告があった。現代詩ゼミナール東日本と現代詩ゼミナール西日本をを合体させて実施することになったため、2019年4月21日(日)に現代詩ゼミナールin山梨として実施予定であることや、日本の詩祭2019の会場をホテルメトロポリタンエドモンドからアルカディア市ヶ谷に変更予定であることについて説明があり、承認された。

2 創立70周年記念事業(秋理事長)

秋理事長より創立70周年記念事業について説明があった。

日本現代詩人会は2020年1月21日に満70周年を迎えることから、新藤凉子会長の呼びかけにより「70周年記念事業準備会」を開催し、70周年記念事業実行委員長に新藤凉子氏、『資料・現代詩』(仮称)刊行委員会及び記念イベント委員会の両事業別委員長に以倉紘平氏を決定した。以倉紘平氏の指名で新延拳前理事長及び秋現理事長の3名により実行委員会の立ち上げ、立案を行った。

4月20日(金)に早稲田奉仕園において第1回実行委員会を開催した。参加者は秋亜綺羅、以倉紘平、一色真理、北畑光男、新藤凉子、田村雅之、塚本敏雄、新延拳、浜江順子、春木節子、光冨郁埜、山田隆昭各氏。新延氏が座長として承認され、秋氏、以倉氏、新延氏が中心になって練られた次の「70周年記念事業大綱」(案)が提出された。

⑴「地域別記念イベント」・・・「地方の時代」として各地での詩人の活躍、詩の活性化を図るというもの。地域を6つに分け、それぞれに特色あるイベントを日本現代詩人会主催として行う。

⑵「図書の刊行」・・・この10年の記録及び会員全員が参加することを原則としたアンソロジーを発刊する。1冊3800円で1冊以上複数冊の購入を募集し費用を捻出する。原稿募集は7月25日発行の会報に同封済み。

以上の2点について承認された。

尚「2018年度事業計画」について、総会資料14ページ記載の3月21(木)の第8回理事会は、春分の日で祭日のため変更される可能性があることについて承認を取るべきであるとの指摘が鈴木理事よりあり、承認された。また、70周年記念事業のアンソロジーにできるだけ参加するようにという意見とアンソロジーはホームページにも掲載されることについての説明が北畑実行委員よりあった。

3 2018年収支予算案

(塚本理事)

2018年度の収支予算案が塚本理事より説明され、承認された。

4 名誉会員推挙の件 (新藤会長)

新藤会長が田中清光氏の推挙を提案し、承認された。なお、議事終了後、顕彰状と記念品の贈呈が予定されていたが、田中氏が体調を崩されており、欠席されたため、秋理事長が田中氏の「推挙の御礼」と題するお手紙を代読し、顕彰状と記念品は送付させていただくこととなった。

Ⅳ報告事項

1 年会費納入状況 (浜江理事)

ほぼ順調に推移している。

1年以上会費未納者の方に7月25日発行の会報への「振り込み取扱票」の同封に合わせ7月下旬にお支払いのお願いを郵送したところ、平成29年度の会費未納者の方々からどんどん入金されている。

「振り込み取扱票」に住所だけ記入し会員名(ペンネーム)を記入しない方、本名のみ記入し会員名を記入しない方がいるので気をつけていただきたい。

2 会員の入退会及び在籍数

(渡辺理事)

会員の入退会は、入会34名、退会取り消し1名、退会12名、逝去18名。

2018年6月30日現在の会員総数は1056名(名誉会員10名を含む)。

昨年同期比5名減。

3 会員の意見、消息披露

(菊田理事)

こたきこなみ氏、三島久美子氏、古屋久昭氏、藤田晴央氏などのお便りを菊田理事が紹介した。

このあと議長団解任があった。

山本博道副理事長の閉会の辞により、本年度の総会が無事終了した。

会場を移して懇親会が開かれた。司会は光冨理事、春木理事の両氏。新藤会長の挨拶のあと、ホームページの投稿欄の新人賞受賞者の橘麻巳子氏、新人の田中修子、采目つるぎ、まほろば各氏の授賞式が行われた。八木幹夫選考委員長及び杉本真維子選考委員が選考報告を行った。続いて清水氏の乾杯の音頭で和やかな交流会が始まった。

新人賞受賞者及び3名の新人は各々の詩を朗読した。また、新入会員の杉野穎二氏、田部武光氏、若木由紀夫氏が挨拶を行い、遠方の会員龍秀美氏及び原利代子氏がスピーチを行った。最後に浜江理事が閉会の言葉を述べた。

(記録・渡辺めぐみ)

左・総会風景 右・菊田 守氏

総会出席者(50音順・敬称略)

青木みつお、秋亜綺羅、麻生直子、天野英、以倉紘平、一色真理、魚家明子、大掛史子、岡本勝人、菊田守、北畑光男、岡島弘子、小野ちとせ、甲田四郎、梢るり子、小林稔、小山田弘子、嵯峨恵子、塩野とみ子、志田道子、清水茂、志村喜代子、新藤凉子、杉野穎二、鈴木東海子、鈴木豊志夫、曽我貢誠、高橋次夫、田中眞由美、谷口典子、田部武光、鎮西貴信、塚本敏雄、常木みや子、戸台耕二、富沢たか子、中島悦子、中本道代、なべくらますみ、新延拳、根本明、野木京子、野村喜和夫、浜江順子、原詩夏至、原利代子、原田道子、春木節子、春木文子、平井達也、藤井優子、三浦雅士、三ヶ島千枝、水島英巳、光冨郁埜、宮﨑亨、宮本苑生、村尾イミ子、森やすこ、梁瀬重雄、山田隆昭、山本博道、結城文、若木由紀夫、龍秀美、渡辺めぐみ

総会出席者 66名

懇親会出席者 53名(懇親会出席者には、ホームページの投稿欄の受賞者及び新人の橘麻巳子、采目つるぎ、まほろば、田中修子の4名の方々が含まれる)

左・懇親会司会 光冨郁埜氏(左)と春木節子氏 中・清水 茂氏 右・投稿欄新人賞選考委員長・八木幹夫氏

左・新人賞 橘麻巳子氏(左) 八木幹夫氏/右・HP新人賞受賞の皆様と杉本真維子選考委員(左)八木幹夫氏(右)

懇親会風景

写真左から苗村吉昭氏、山本竜門氏

二月十八日、まばらに雪の残る近江八幡で「日本現代詩人会・西日本ゼミナール滋賀」が開催された。会員五十九名、一般五十一名、総勢百十名もの予想を上回る参加があった。寒さ厳しい折、遠方からの参加者もあり盛況であった。

司会進行は近江詩人会の石内秀典。新藤凉子会長の開会の挨拶で始まり、共催の近江詩人会会長竹内正企からも挨拶があった。

新藤会長は前日から近江八幡に来られ、歴史と淡海文化の香る街並みを見てまわられた。そして

「現代詩はまっすぐに心に響く書き方から離れて難解になってしまった。昭和二十五・六年頃には市井の人々が中原中也や島崎藤村の詩を口ずさんでいた。現代詩の一篇でも一節でも口にされているだろうか?」と危機感を述べられた

プログラムは二部構成で第一部では「失われた現代詩への信頼を求めて ―大正期の民衆詩派からの投射」の演題で苗村吉昭氏(詩人)の講演が

あり、次いで

「詩、木を彫るごとく―NHKこころの時代から」の演題で山本竜門氏(仏師・詩人)の講演があった。また竜門氏が彫られた仏像も展示され拝することができた。第一部の最後にライアー演奏が浅山泰美氏(詩人)らにより演奏された。第二部は懇親会となり地元近江八幡混声合唱団の歌を聞きながらの歓談となった。

第一部の苗村吉昭氏の講演は新藤凉子会長の現代詩への危機感に呼応して大正期の民衆派詩人の詩などを取り上げられた。

「大正期に民主的な思想が伝えられ、日本でも民芸運動と連動して民衆派の詩人が台頭してきた。」と歴史的背景の説明の後、象徴詩の書き手である北原白秋と民衆派の白鳥省吾との論争を詳しく紹介された。

「民衆派詩人は平明な言葉・自由な韻律で現実を描いた。それは思想的にはヒューマニズムを目指していたと言える。民衆詩は口語・日常語が用いられ拡がったが、無技巧から生硬な言葉で表される事もあり、プロレタリア詩やモダニズム詩の人々から反論された。

この論争を含めて考えられることは平易な表現であっても詩の技術を向上させることによって、深い内容となる。その働きかけに現代詩の専門誌や詩の教室が重要な役割を持ち、一般読者にすぐれた詩を推奨し続けることが現代詩の回復に資する」と述べられた。

最後に『くちびるのかたち』という散文詩の朗読があった。交通事故で突然こどもを失くされた、いちのせまりえさんが何年も後にかくことのできた作品だ。そこには民衆派詩人の百田宗治が「詩はいつも心をあらわすべきだ」と言った心が確かにある。苗村吉昭氏はこの「心」という言葉は「感動」におきかえられるとされた。

そして同じように幼子を失くされた苗村吉昭氏はその時、次の講演者の山本竜門氏にお願いして刻んでもらった地蔵菩薩に癒された心情を吐露された。

次いで講演された仏師であり詩人の山本竜門氏は民芸運動の柳宗悦や河合寛次郎の弟子方との縁から木彫りをはじめられた経緯などを話された。

「まず滋賀県の米原の上丹生という山深い地で焼杉彫刻の技術を身につけ

た後、亡き恩師へ仏像を手向けたことから仏像を彫る修行に邁進していった。詩との出会いは昭和四十七年に滋賀県文学祭に応募、入選したことで近江詩人会に参加するようになった。そこで大野新さんや中江俊夫さんと出会い視界がひらけた。

郷里の鳥取に帰ることになり大野新さんの勧めで出した詩集『上丹生』が新聞に取り上げられた。

郷里倉吉では彫った仏像をおさめる所として様々な人々のたすけがあって『集仏庵』が完成した。昨年三月「NHKこころの時代」のインタビューを集仏庵で受けた。今も鳥取倉吉の町おこしにも一役買っている。」そして、夏目漱石の「夢十夜」を引用し仏像を彫るには木の中から彫り出す思いで対峙するが、同様に詩も心の中から彫り出していくのだと締めくくられた。

閉会の挨拶をされた一色真理氏は「琵琶湖の水面下の豊な世界があり土地の霊が詩人を育てる」と簡素ながら素晴らしい言葉で締めくくられた。(近江詩人会 吉中桃子)

写真左から苗村吉昭氏、山本竜門氏

二月十八日、まばらに雪の残る近江八幡で「日本現代詩人会・西日本ゼミナール滋賀」が開催された。会員五十九名、一般五十一名、総勢百十名もの予想を上回る参加があった。寒さ厳しい折、遠方からの参加者もあり盛況であった。

司会進行は近江詩人会の石内秀典。新藤凉子会長の開会の挨拶で始まり、共催の近江詩人会会長竹内正企からも挨拶があった。

新藤会長は前日から近江八幡に来られ、歴史と淡海文化の香る街並みを見てまわられた。そして

「現代詩はまっすぐに心に響く書き方から離れて難解になってしまった。昭和二十五・六年頃には市井の人々が中原中也や島崎藤村の詩を口ずさんでいた。現代詩の一篇でも一節でも口にされているだろうか?」と危機感を述べられた

プログラムは二部構成で第一部では「失われた現代詩への信頼を求めて ―大正期の民衆詩派からの投射」の演題で苗村吉昭氏(詩人)の講演が

あり、次いで

「詩、木を彫るごとく―NHKこころの時代から」の演題で山本竜門氏(仏師・詩人)の講演があった。また竜門氏が彫られた仏像も展示され拝することができた。第一部の最後にライアー演奏が浅山泰美氏(詩人)らにより演奏された。第二部は懇親会となり地元近江八幡混声合唱団の歌を聞きながらの歓談となった。

第一部の苗村吉昭氏の講演は新藤凉子会長の現代詩への危機感に呼応して大正期の民衆派詩人の詩などを取り上げられた。

「大正期に民主的な思想が伝えられ、日本でも民芸運動と連動して民衆派の詩人が台頭してきた。」と歴史的背景の説明の後、象徴詩の書き手である北原白秋と民衆派の白鳥省吾との論争を詳しく紹介された。

「民衆派詩人は平明な言葉・自由な韻律で現実を描いた。それは思想的にはヒューマニズムを目指していたと言える。民衆詩は口語・日常語が用いられ拡がったが、無技巧から生硬な言葉で表される事もあり、プロレタリア詩やモダニズム詩の人々から反論された。

この論争を含めて考えられることは平易な表現であっても詩の技術を向上させることによって、深い内容となる。その働きかけに現代詩の専門誌や詩の教室が重要な役割を持ち、一般読者にすぐれた詩を推奨し続けることが現代詩の回復に資する」と述べられた。

最後に『くちびるのかたち』という散文詩の朗読があった。交通事故で突然こどもを失くされた、いちのせまりえさんが何年も後にかくことのできた作品だ。そこには民衆派詩人の百田宗治が「詩はいつも心をあらわすべきだ」と言った心が確かにある。苗村吉昭氏はこの「心」という言葉は「感動」におきかえられるとされた。

そして同じように幼子を失くされた苗村吉昭氏はその時、次の講演者の山本竜門氏にお願いして刻んでもらった地蔵菩薩に癒された心情を吐露された。

次いで講演された仏師であり詩人の山本竜門氏は民芸運動の柳宗悦や河合寛次郎の弟子方との縁から木彫りをはじめられた経緯などを話された。

「まず滋賀県の米原の上丹生という山深い地で焼杉彫刻の技術を身につけ

た後、亡き恩師へ仏像を手向けたことから仏像を彫る修行に邁進していった。詩との出会いは昭和四十七年に滋賀県文学祭に応募、入選したことで近江詩人会に参加するようになった。そこで大野新さんや中江俊夫さんと出会い視界がひらけた。

郷里の鳥取に帰ることになり大野新さんの勧めで出した詩集『上丹生』が新聞に取り上げられた。

郷里倉吉では彫った仏像をおさめる所として様々な人々のたすけがあって『集仏庵』が完成した。昨年三月「NHKこころの時代」のインタビューを集仏庵で受けた。今も鳥取倉吉の町おこしにも一役買っている。」そして、夏目漱石の「夢十夜」を引用し仏像を彫るには木の中から彫り出す思いで対峙するが、同様に詩も心の中から彫り出していくのだと締めくくられた。

閉会の挨拶をされた一色真理氏は「琵琶湖の水面下の豊な世界があり土地の霊が詩人を育てる」と簡素ながら素晴らしい言葉で締めくくられた。(近江詩人会 吉中桃子) 吉野弘と黒田喜夫の山形「現代詩ゼミナール〈東日本〉in酒田」

十月二十一日、台風21号襲来の前日、天候不良にもかかわらず、「現代詩ゼミナール〈東日本〉in酒田」は盛況であった。集客予想を若干上回り、会員参加者45名、一般参加者25名。総勢70名。首都圏のみならず、遠路、兵庫、大阪からの参加者もあり、地元運営側の感激はひとしおであった。

司会進行は、酒田の詩誌「シテ」同人の相蘇清太郎。一色真理理事の開会の挨拶に続き、秋亜綺羅理事長が、新藤凉子会長からのメッセージを読み上げた。新藤会長のメッセージは、過去に故粒来哲蔵氏と共に講演に訪れた山形の思い出などを含む真情溢れる内容だった。続いて、山形県詩人会の高橋英司会長が地元代表の挨拶で、なぜ酒田市での開催なのかについて話した。

プログラムは三部構成で、第一部では、吉野弘をめぐって、万里小路譲の講演と近江正人、いとう柚子両名の吉野作品についてのスピーチだったが、このコーナーでは、音楽とのコラボレーションによる吉野弘の世界を演出した。万里小路自身がサックスとフルートを演奏し、ギターの伴奏に合わせて、阿蘇孝子が朗読を行った。

万里小路譲は、吉野弘のヒューマニズムはニヒリズムからの転位であるとした。詩人の誕生は、その境遇と無関係ではなく、「負から正を志向しながら裏から表を見通す転回視座を獲得したこと」を説いた。即ち、吉野弘には、生死に関わる体験が四度ある。幼児期に赤痢に罹り、生死の境をさまよう。12歳の時、母を亡くす。19歳の時の敗戦体験。さらに24歳の時の結核罹患と胸郭成形手術。そして、帝国石油に就職後、商品労働者としての危機を強く感じただろうこと、「労働組合の専従役員になるなど反抗的人間」としての歩み。吉野弘のやさしさ、あたたかな眼差しは、その人生体験に由来しているとする。阿蘇孝子の朗読によって採り上げた詩は、「刃」と「或る位置」。

近江正人は、吉野弘が保持する「市井のつつましい生活者(労働者)の視線」に注目しながら、とりわけ詩「生命は」を採り上げ、「生命はもともと不完全であり、自分自身では完結できない、だから成熟のためには『他者』が必要であるという認識」、そして「相互に欠如を補い合って新たな世界を実らせるという弁証法的な思考が成立する」と論じた。

いとう柚子は、吉野弘の詩集すべてに、樹木をテーマやモチーフにした作品が収められていることに注目し、「木々の姿や生態が生身の人間の在りようになぞらえられる」のが特長であるとし、とりわけ『北入曽』以降の作品に色濃く読み取れると捉えた。

第二部は、黒田喜夫について、まず、木村迪夫が朴訥とした語りで、黒田喜夫に兄事し交流を持った経緯を述べた。サークル詩誌「詩炉」(安食昭典主宰)を通して交流を深めたが、実際には三度しか会っていない。都営住宅に訪ねていったこと、入院中の病院に見舞ったこと、そして最後は死去の場であったこと。思想的には、社会変革を目差す同志的関係で、共に幻の理想郷を夢見ていた。青年期の木村は、「村の変革を夢み」、黒田喜夫の影響を受け、詩を書き続けて来た。

続いて、高啓は、黒田喜夫の表現方法について論じた。これまで、黒田喜夫は、飢え、スターリニズム批判、土俗的な思想性といった紋切り型の論じられ方をして来た。それでは不十分である。演劇的な手法、ドキュメンタリー映画のような表現が大きな特徴であるとし、「ハンガリアの笑い」「空想のゲリラ」「毒虫飼育」を採り上げ、なかでも「毒虫飼育」を最高傑作であるとした。朗読を担当した阿蘇孝子の、セリフ部分の声色を変えて発した詩行は鮮烈な印象を残し、朗読パフォーマンスとしては圧巻であった。

この後、質疑の時間を取り、聴衆から、吉野・黒田について、それぞれ質問があった。

第三部の自作詩朗読は、隣県から招聘した成田豊人(秋田)、清岳こう(宮城)、鈴木良一(新潟)に加え、地元山形から、戌丸ぜの、金井ハル、阿蘇豊が、それぞれ自身の個性を発揮した朗読を行った。

閉会の挨拶を、山形県詩人会事務局長の松田達男が行ったのが午後五時十分。ほぼ予定時間通りとはいえ、内容を盛り過ぎた企画の感があり、時間超過を抑制しなければならない場面が多々あった。ゼミナールなのだから、もっと時間を取るか、テーマを絞ってじっくり議論すべきだったというのが反省である。(文中敬称略、文責・高橋英司)

2017年度通常総会を開催

日本現代詩人会の2017年度通常総会が8月26日(土)午後1時30分から、早稲田奉仕園スコットホールで開催された。

議事に先立ち、細見和之氏が「60年後に読む、黒田喜夫「ハンガリヤの笑い」を講演(詳細は別ページ)した。講師の紹介は司会の岡島弘子理事が行った。

講演が終わった2時から、議事が始まった。総合司会は北畑光男理事、岡島弘子理事。開会の辞は新延理事長で「会の財政も厳しいが、次の世代に引き継いでいくことを考えていきたい、その中で一部規約改正もあります」と述べた。以倉会長は挨拶のなかで、北朝鮮のミサイル問題について触れ、「そのような状況の中でも、詩人会として自分たちは一つひとつやることをやっていくしかない」と述べた。その後、議長団として塚本敏雄氏と小林登茂子氏が選出された。

北畑理事から、会員の出席は73名、委任状663名で、合わせて736名となったことが報告された。規約改正があるので、3分の2を超えることが必要だがそれに達したので、総会は成立することとなった。

新延理事長によって前年度総会以降、今年7月までに逝去された会員の名前が読み上げられ、以倉紘平会長の「黙祷」の発声により物故者に黙祷を捧げた。

以倉会長と新延理事長

名誉会員に安藤元雄氏

ご挨拶

安藤元雄

名誉会員に推されたのは、私にとっては名誉なことですが、逆に会にとって不名誉な結果になりはしないかと思うと、気の重いことでもあります。今後はずっと発言や態度に気をつけて生きて行かなければならないと思うからです。

六〇年あまり詩を書いたり、詩について考えたりしてきましたが、自分でもこれでいいと思えるような仕事ができたのはほんのわずかしかありません。とりわけ最近は、年令のせいもあると見えて、詩をどう書くか、どう読めばいいかが、正直だんだんわからなくなって来たような気さえします。

そういう折なので、手厚い敬意のこもった称号をいただいても何だか面映いばかりですが、かといっていまさら新しく何ができるのか、心もとない次第です。しかし、ご好意は身にしみます。ありがとうございました。

[略歴]

一九三四年(昭和九年)三月十五日、東京生まれ。東京大学仏文科卒業。時事通信社勤務ののち、國學院大学助教授、次いで明治大学教授となり、現在明治大学名誉教授。日本フランス語フランス文学会、日本文芸家協会各会員。日本現代詩歌文学館振興会副会長。日本近代文学館監事。二〇〇五年から二〇〇七年まで日本現代詩人会の会長をつとめた。詩集に『水の中の歳月』(高見順賞)、『夜の音』(現代詩花椿賞)、『めぐりの歌』(萩原朔太郎賞)、『わがノルマンディー』(詩歌文学館賞・藤村記念歴程賞)、『樹下』など。評論に『フランス詩の散歩道』、『フーガの技法』など。翻訳にボードレール『悪の華』、グラック『シルトの岸辺』、『シュペルヴィエル詩集』、オペラ台本『カルメン』、『ホフマン物語』など。編著(共編)に『堀口大學全集』、『齋藤磯雄著作集』、『立原道造全集』、『フランス名詩選』などがあり、共同監修に『現代詩大事典』がある。紫綬褒章、瑞宝中綬章を受賞。

60年後に読む、

黒田喜夫「ハンガリヤの笑い」

細見和之氏講演

ここにお集まりのみなさんは、もちろん黒田喜夫の名前をよくご存知だと思います。一九二六年に山形県に生まれた黒田は、若いころから肺結核という重い病気を抱えながら、優れた詩を書き続けました。とりわけ、「ハンガリヤの笑い」、「毒虫飼育」といった代表作は、詩によってこのような表現が可能なのだということを、私たちに鮮烈に指し示してくれています。

「ハンガリヤの笑い」の初出は『現代詩』一九五七年二月です。ですので、今年は「ハンガリヤの笑い」が発表され、日本の読者の目にとどいて、ちょうど六〇年ということになります。残念なことに、黒田喜夫の早過ぎる晩年にあたる時期、日本の詩の世界のなかで、黒田は孤立していました。それで、その死に際しても、目立った追悼特集は組まれませんでした。そんなことも踏まえて、六〇年後のいま、「ハンガリヤの笑い」は私たちにどのような印象をあたえてくれるか、ということを、みなさんと一緒に考えてみたくなりました。

この作品の末尾には「1956年12月」という日付が書き込まれています。雑誌の「編集後記」でも、二月号の原稿は年末、一二月の段階で入稿した旨、記されています。「ハンガリヤの笑い」が主として描いているのは「ハンガリー事件」ですが、それは一九五六年一〇月二三日から一一月三日にかけて、ハンガリーの首都ブダペストで生じた事件です。つまり、黒田喜夫はあの出来事にほぼリアルタイムで向き合う形でこの作品を書いたことになります。

作中に登場する「ラコシ」は当時ハンガリーで独裁的な権力を振るっていたスターリン主義者、一方「ナジ」は民衆に人気のあった政治家ナジ・イムレです。また「ホルチ」はハンガリーの軍人政治家ホルティ・ミクローシュのことで、反革命派のシンボル的人物です。

それでは「ハンガリヤの笑い」を読んでみます。〔「ハンガリヤの笑い」朗読〕。

まずもって鮮烈なのは、黒田がここで「ぼく」をつうじてブダペストで民衆によって吊るされる側に身を置いている、ということです。実際にその出来事は一九五六年一〇月三〇日に生じました。その日、秘密警察員や党書記らが民衆によって殺され、街頭に吊るされるという事態が発生しました。

黒田はその報道に接したとき、そこで吊るされているのは自分だ、という直感に貫かれ、その直感をこの一篇の詩にまで仕上げたのだと言えます。黒田は若いころから優れた映画評を書いていましたが、そういう映像的な感覚も生きています。さらに後半では、吊るしているのも自分だという感覚が被さっています。

あの事件に接して、吊るされているのも、吊るしているのも自分だという形で受けとめた表現者が世界中でどれだけいたか。

ハンガリー事件を描いた評論の代表に、サルトルの「スターリンの亡霊」があります。あの長編評論もハンガリー事件をほぼリアルタイムで受けとめたものです。つまり、黒田とサルトルは同時期に、一方は詩で、一方は散文で、あの事件について力一杯語っていたことになります。しかし、サルトルの評論に、吊るされているのも吊るしているのも自分だという感覚はまったくうかがえません。あくまで傍観者的な批評者の立場です。

そのこともふくめて、「ハンガリヤの笑い」は、詩の抱えている容量がどれだけ大きなものでありうるか、そのことを如実に示した作品だと私はあらためて思います。

報告、提案、議論――総会の討議内案

Ⅰ総会承認事項(各担当理事報告)

議事の承認報告、議案などは総会資料を元に各担当理事から報告で進められた。その概要は次の通り。

1 会務一般について(新延理事長)

2016年度の理事会は早稲田奉仕園セミナーハウスにおいて開催した。理事会はインターネットも含め12回開催(インターネット理事会は2回)した。なお、理事会議事録は、中本道代理事が毎回作成した。理事会への各理事の出席率も高く、重要事項の決定、各行事もスムーズに進んだ。

会員名簿は中本道代担当理事と新延拳理事長、田村雅之副理事長が担当し、12月1日現在の在籍者により発行した。広告は20社(前年度より1増)、広告収入は44万円の協力があった。

詩集賞の詳しい選考経過は日本現代詩人会発行の冊子『現代詩2017』において発表した。

2 先達詩人の顕彰(新延理事長)

菊田守氏、木村迪夫氏、財部鳥子氏。6月18日の「日本の詩祭2017」において顕彰。顕彰状と記念品およびお祝い金を贈呈した。

3 会報の発行(斎藤理事)

144号から147号まで発行した。144号(2016年10月)2016年度通常総会、懇親会報告。総会での講演 暮尾淳氏の「戦時下の三人の詩人」。新名誉会員 尾花仙朔氏 堀場清子氏の紹介他。

145号(2017年1月)以倉会長年頭所感 第67回H氏賞 第35回現代詩人賞の選考委員決まる。両賞への投票呼びかけ。先達詩人紹介(菊田守氏 木村迪夫氏 財部鳥子氏)。三氏の略歴と挨拶。東日本ゼミナールin宮城報告他。

146号(2017年4月)第67回H氏賞 北原千代氏 第35回現代詩人賞 中村稔氏の選考経過報告と両氏の略歴と受賞のことば。「現代詩ゼミナール東日本と新春のつどい」報告。ゼミナールの講演――小池昌代氏「サネトモさん」。管啓次郎氏「動物のいのちからリワイルディングへ」。西日本ゼミナールin高知の報告。日本の詩祭2017プログラム他。

147号(2017年7月)日本の詩祭2017報告。日本の詩祭会員出席者。新理事開票結果。国際交流ベトナム2017報告他。

4 H氏賞・現代詩人賞の決定(秋理事)

第67回H氏賞の選考委員は八木忠栄、岩佐なを、高柳誠、水野るり子、峯澤典子、杉本真維子、浜江順子各氏。第35回現代詩人賞の選考委員は倉橋健一、安藤元雄、川島完、新藤凉子、時里二郎、岡島弘子、鈴木豊志夫各氏にお願いした。投票管理委員は、鈴木昌子、花潜幸各氏にお願いした。

第67回H氏賞には北原千代『真珠川 Barroco』(思潮社)、第35回現代詩人賞には中村稔『言葉について』(青土社)が選ばれた。会員投票及び選考委員推薦による候補詩集及び選考経過は、当会「会報」146号、ホームページ、『現代詩2017』をご参照ください。

5 『現代詩2017』の発行(北畑理事)

担当は田村副理事長と北畑理事で行った。第67回H氏賞関連として受賞者略歴、受賞のことば、選考経過、選考評、受賞詩人について、 作品抄を掲載。第35回現代詩人賞関連として受賞者略歴、受賞のことば、選考経過、選考評、受賞詩人につい て、作品抄を掲載。先達詩人の顕彰関連として略歴、作品、詩人紹介を掲載した。またH氏賞、現代詩人賞関連資料を掲載した。

6 日本の詩祭2017・先達詩人の顕彰(田村副理事)

2017年6月18日(日)にホテル メトロポリタン エドモントで開催された。総合司会は田村雅之実行委員長、司会は塚本敏雄、草野理恵子両氏。

新延拳理事長の開会の挨拶に続き、第67回H賞贈呈式となった。八木忠栄選考委員長の選考経過報告を行った。以倉紘平会長から受賞者の北原千代氏にH氏賞が贈呈された。瀬崎祐氏が受賞詩集『真珠川Barroco』と本人について紹介した。その後、北原氏の受賞のことばを頂いた。

第35回現代詩人賞は、倉橋健一選考委員長が選考経過を報告。以倉会長から受賞者の中村稔氏(体調不良のため、次女の中村朝子氏が代理出席)に現代詩人賞が贈呈された。高橋順子氏が受賞詩集『詩について』について紹介した。その後、中村氏の受賞のことば(代読)を頂いた。

先達詩人の顕彰では、木村迪夫氏、菊田守氏、財部鳥子氏に、以倉会長より深い敬意のことばと顕彰状が授与された。最後に、北原氏及び中村氏(代理)が、各受賞詩集から作品を朗読した。

沖縄県立大学教授の波照間永吉氏の講演「琉球歌謡のことばと表現」が行われた。

アカペラの男性コーラス5人組「ベイビー ブー」の歌の演奏。閉会のことばは、田村雅之実行委員長が行った。

午後6時から、懇親会が行われた。司会は曽我貢誠、長田典子両氏。

田村副理事長の開会のことば、以倉会長の挨拶のあと、HPの第1回投稿欄新人賞の表彰があり、野村喜和夫選考委員長から、櫻井周太氏に賞状と副賞が贈られた。そののち名誉会員の新川和江さんから乾杯の音頭をいただき、会場は祝宴ムードに包まれた。盛会のなか、来賓の川中子義勝氏の祝辞や新入会員、遠方会員の紹介と、つつがなく続き、結びの挨拶は黒岩隆詩祭担当理事。ここで「日本の詩祭2017」は閉会となった。

会員170名、報道20名、一般60名で計250名の参加。懇親会は120名であった。

7 現代詩ゼミナール

⑴東日本ゼミナール(杉本理事)

2016年11月27日(日)に現代詩ゼミナール〈東日本〉in宮城」が開催された。会場はゼミナールが仙台文学館、懇親会はパレスへいあん。講演は第34回現代詩人賞受賞記念講演として尾花仙朔氏と特別講話は「漫画家、詩にさわる」いがらしみきお氏。詩朗読は布川鴇、橋浦洋志、二階堂晃子、千田基嗣、藤川みちる、日野修+かとれあprojectの各氏。参加者145名、懇親会72名。詳細は会報145号に掲載した。

⑵現代詩ゼミナール(東日本)と新年会(杉本理事)

2017年1月14日(土)に「現代詩ゼミナール(東日本)と新年会」が開催された。会場は早稲田奉仕園 スコットホール(講堂)、リバティホール。講演は管啓次郎氏「動物のいのちとリワイルディング(再野生化)」と小池昌代氏「サネトモさん」。詩朗読は伊藤悠子、浜江順子、黒崎立体、川名子義勝、草野早苗、田村雅之、瀬崎祐、石田瑞穂各氏。参加者67名、懇親会49名。詳細は会報146号に掲載した。

次回の東日本ゼミナールは10月21日、山形県・酒田市で開催予定。

⑶日本ゼミナール(瀬崎理事)

2017年2月25日(土)に「西日本ゼミナール・高知」として、西日本ゼミナール高知実行委員会と共催。会場は高知市「高知会館」飛鳥の間、第一部・講演1「詩を生きる、ということ」林嗣夫氏。詩の朗読は、森原直子、水野ひかる、清水恵子、べつのしかたで、高瀬草ノ介各氏、飛び入り数名。講演2「詩作への動機をめぐって」武藤整司氏。第二部の懇親会は同ホテルにて。参加者はゼミナール101名、懇親会65名。詳細は会報146号に掲載した。

8 国際交流(鈴木理事)

「国際交流・ベトナム2017」を2017年4月1日、早稲田奉仕園リバティホールで開催。以倉絋平会長の主催者挨拶、またベトナム社会主義共和国日本大使館よりパム・クエン・フン一等書記官、日本ベトナム友好協会の本吉良吉理事長、(社)日本詩人クラブ太田雅孝理事長、早稲田大学大学院白石昌也教授の来賓挨拶他があった。

講演は東京外国語大学大学院の今井昭夫教授「ベトナム文化の魅力と近現代」と、ベトナム作家協会より招聘したアイン・ゴック氏による「ベトナムの詩・ベトナム人が心を留める場所」であった。詩の朗読はアイン・ゴック氏が自選作品11編を、スピーチを交えて行う。日本語訳詩を会員の原田道子、小林登茂子、山中真知子、原詩夏至の各氏が朗読。

9 入会審査(岡島理事)

入会担当理事の岡島弘子の他に秋亜綺羅、北川朱実、中本道代、浜江順子各理事の計5名で審査に当たり、49名の入会を決定、理事会の承認を得ました。11年度から入会資格の内規を改めた。「詩集・詩論集・訳詩集・訳詩論集の2冊以上出版の実績を持つ者」から、会則どおり「詩集・詩論集・訳詩集・訳詩論集を出版した者」の運用により審査したため、昨年度に続き新入会員が増加した。

10 後援賛助(新延理事長)

総会資料にあるように各地の16件の後援賛助を行った。それなりにお役に立てているのではないかと思われる。

11 ホームページの運営(光冨理事)

細かいことは総会資料に書いてあるので、これを参考にしてほしい。(2015年12月25日リニューアルオープン。現在(オープンから18か月の間)までに4万人程度の訪問者(ユーザー数)他)

追加と訂正がある。現在の主な作成のページは60ページ以上。月間にすると一万円程度の費用がかかる。内訳はHP制作会社への八千円程度の保守管理費とHPを置く場所のサーバー代が千数百円程度となる。

第5期(2017年4月から6月)の投稿数は389作品、投稿者222人で、少しずつ増えている。内訳は10代が22名、20代が70名、30代が35名、40代が32名となっており、若い方々に関心をもたれていると思われる。海外からの投稿、閲覧もある。

入力チームにより戦後詩史年表(1945-2008)の作業が完了した。(その後は、検討課題となる)

投稿欄の年間選考を行い、投稿欄新人賞を決定した。選者は野村喜和夫(選考委員長)、高貝弘也、峯澤典子各氏により現代詩投稿新人賞は櫻井周太氏に決定された。現代詩投稿新人として横山黒鍵、上原梨花、樽井将太各氏。授賞式は6月18日(日)午後6時より、詩祭のパーティーにて。新人賞及び新人の表彰。新人賞の櫻井さんの3分間スピーチ。新人賞・新人3名の詩1編の朗読。

今後は手付かずのページがあるので、それを補充していきたい。

12 その他(新延理事長・秋理事)

秋理事から報告があった。詩集賞の選考について、「詩集賞のあり方検討委員会」が設置されている。委員は以倉紘平、新延拳、田村雅之、八木幹夫、中本道代、斎藤正敏、布川鴇、秋亜綺羅各理事。

今回は会則、細則を改定せずに共通の認識として確認できることを、今後の詩集賞選考委員会と次期以降の理事会への「申し送り事項」としたい。主な内容は以下のとおり。

⑴H氏賞においてはほかの賞とのダブル受賞は認めない。H氏賞は全国的な詩集賞受賞歴がある者は受賞の対象としない。現代詩人賞においても、ダブル受賞はできるだけ避けたい。両賞ともに、複数名受賞を今後認めない。投票結果で両賞にノミネートされた詩集がある場合、第1次選考委員会において、両選考委員長、会長、理事長の協議により、どちらかに絞るなど。

⑵歴代現代詩人賞受賞詩集収集に関する報告として。歴代のH氏賞受賞詩集は、公益信託平澤貞二郎記念基金の運営委員・平澤照雄氏の故郷である福井県の三国図書館に全冊揃えられている。歴代の現代詩人賞受賞詩集も全冊揃え、三国図書館に寄贈したいという提案があり、平澤氏から全面的な協力をいただくことになった。絶版の本は古書店やネット書店で入手。それらは平澤氏のご好意で、スキャニングされデジタル編集される予定。その後未収蔵の16冊は三国図書館へ贈られる。

⑶新延理事長から報告があった。70周年事業自体は、次々回の理事会においてなされるが、2016年の総会において、現理事会の考え方が問われた。第2回理事会において、その他議題として当該問題を討議した。過去2回行ってきた豪華本(『資料・日本の詩』など)の10年ごとにおける作成・配布は必要ないのではないか。新しいHP「会員のアンソロジー」(略歴込み)や「会の歴史」等も詳しく紹介されている。本の作成および配布に多大な経費がかかることも、現在の当会においては負担である。ただし、要望が多い場合には別途会費を取り、安価版を作成することも考えられる。そのほかに日本全国をいくつかのブロックに分け、それぞれで創意と工夫を凝らしてもらい、地方大会などのイベントを行ってもらう。それらに対して援助金を出すことにしたらよいのではないかなどの案も出された。次期理事会が判断することだが、上記の事柄を引継ぐこととした。

Ⅱ会計関係

宮崎理事より2016年度の収支決算報告があり、「赤字が多いのだが、燃費が悪い車に例えられ、このままでいくと走られなくなる。新延理事長の発言のように体制を変えていかないといけない。また、理事会をインターネットで開催するなどの方法もとってきた。天候不順や入学式や日程などが重なり、恵まれない状況もあった。」と述べた。

秋山・鈴木(欠席)監事により会計監査報告が行われ「任意団体であるが、瑕疵がなく適正に執行された。また、出費に関して前年度と今年度の差額について伺ったが、納得のいく説明であり、普通にやっていくと赤字になる結果となる。今後は次の方々がやっていくのだが、抜本的なことを考えないといけない」と述べ、承認された。

Ⅲ議案

1 ⑴新延理事長より事業計画案(総会資料14頁参照)

・2017年10月21日(土)東日本ゼミナールin山形(酒田)

・2018年1月13日(土)東日本ゼミナール 新年会と講演(早稲田奉仕園)

・5月27日(日)日本の詩祭2018開催(ホテル メトロポリタン エドモント)

入会審査は2か月に1回行われていたが、変更があるかもしれないと報告があった。

⑵宮崎理事により2017年度収支予算案が提案された。「予算は例年通りだが、もう少し繰越金を残す方向にしないといけないので、次年度繰越金を増やした」と報告があった。

2 新延理事長より会則の改正について提案があり、質疑応答があった。

⑴「会則16条 この会は理事18名をもって理事会を構成する(旧)」

「会則16条 この会は理事15名をもって理事会を構成する(改)」

⑵「会費・入会金納入細則」

第6条 当会ホームページ投稿新人賞受賞者が35歳以下の場合は、入会金を免除することができる。(新)

質疑応答の結果、理事会開催には大きな経費もかかるためその節減のためもあり「会則16条 この会は理事15名をもって理事会を構成する(改)」の改正は承認された。

一方、ホームページ投稿欄新人賞の入会金3万円免除については「「35歳以下」という年齢制限が格差・差別に当たるので線引きはいかがか」という見方(年齢が上の方の投稿意欲を削ぐようなことにならないか、会員は平等であるべき)と、非正規雇用や経済的な問題もあり若者の支援が必要という見方と、意見が分かれ、挙手により次期理事会による継続審議となった。

3 理事選挙報告 2017・2018年度 理事承認(野田新五、塩野とみ子両氏)

5月18日第10回理事会で、理事選挙投票管理委員の野田新五、塩野とみ子両氏の立会いのもと開票を行った。(会員総数1071名、投票数255票、投票率23.8%)。「理事選挙の投票は厳正かつ間違いなく行われた」と報告があった。

その後、投票上位の者および会則17条により理事候補を選定した。

理事長が得票順に各候補に理事就任の諾否を問い合わせたところ、11名の承認が得られた。その他17条による補充理事候補に就任を要請し4名の承諾が得られ、合計・下記の15名が17・18年度 の理事候補に確定した。

総会で承認を得た上、新理事は9月21日開催の2017年度第2回理事会で初会合し、互選により会長、理事長、副理事長及び各理事の役割分担を決めることとなる。

秋亜綺羅、麻生直子、以倉紘平、一色真理、菊田守、新藤凉子、鈴木豊志夫、塚本敏雄、中本道代、浜江順子、春木節子、光冨郁埜、山田隆昭、山本博道、渡辺めぐみ各氏

その後、新理事たちの短い紹介・挨拶を行った。

4 名誉会員推挙(以倉会長)

名誉会員に安藤元雄氏を推挙。総会で承認された。

5 会費納入に伴う議案(布川理事)

年会費納入状況の説明があった。また、3年以上の会費未納者がある場合、下記条項があるが、残念ながら該当者がいるので、その審議が行われ、承認された。退会の3方は不名誉に名前が残るので、何らかの事情があれば会計や理事長に話してほしい。

【参考】会費・入会金納入細則第5条「会員が3年以上にわたり督促にもかかわらず会費を納入しない場合は、総会の承認を経て、退会したものと見なす」

Ⅳ報告事項(中本理事)

会員の入退会は、入会49名、退会42名、逝去14名となったことが報告された。入会の歓迎の意味もこめて49名の名前が挙げられた。会員総数は1061名(12名の名誉会員含む)、引き続き会員を増やす努力をしていく。

会員の意見・消息披露が八木理事から和やかな雰囲気で行われた。その後議長団解任があった。

また名誉会員の安藤氏から挨拶があり、以倉会長から記念品贈呈があった。

田村副理事長の閉会の辞により、本年度の総会は無事に終了した。

この後、会場を移して懇親会が開かれた。司会は瀬崎祐、海埜今日子の両氏。以倉会長の挨拶のあと、新藤凉子氏の音頭で乾杯。アトラクションとして、吉田義昭氏が「懐かしの世界各国の歌を」を披露。ピアノは久富ひろむ氏。新人会員や、遠方からの参加者そのほかの方々の挨拶スピーチにより、懇親と交流が和やかに行われた。(記録・光冨郁埜)

総会出席者(50音順・敬称略)

秋亜綺羅、秋山公哉、麻生直子、天野英、安藤元雄、以倉紘平、池田康、一色真理、植木信子、海埜今日子、大掛史子、岡島弘子、北岡淳子、北川朱実、北畑光男、黒岩隆、桑田窓、こたきこなみ、小林登茂子、斎藤正敏、酒木裕次郎、塩野とみ子、清水茂、新藤凉子、杉本真維子、鈴木東海子、鈴木豊志夫、鈴木比佐雄、鈴木昌子、鈴切幸子、関中子、瀬崎祐、曽我貢誠、高橋次夫、田村雅之、鎮西貴信、塚本敏雄、対馬正子、廿楽順治、常木みや子、徳弘康代、戸台耕二、長嶋南子、中原道夫、中本道代、なべくらますみ、新延拳、西野りーあ、野田新五、根本明、萩原里美、浜江順子、原詩夏至、原田道子、春木節子、船田崇、細見和之、堀内みちこ、三ヶ島千枝、光冨郁埜、宮崎亨、宮地智子、宮本苑生、森三紗、森水陽一郎、八木幹夫、安森ソノ子、山田隆昭、山本博道、吉田ゆき子、吉田義昭、渡辺めぐみ

●東日本ゼミナール・新年会開催

管 啓次郎氏、小池昌代氏講演

開会のことば 以倉会長

司会 金井雄二、新井啓子両氏

1月14日(土)、早稲田奉仕園スコットホール(講堂)にて、東日本ゼミナールおよび新年会が開催された。参加者は、67名。ゼミナールの進行役は金井雄二、新井啓子の両氏が担当。初めに以倉紘平会長から新年にふさわしい挨拶があった。今年の講演は管啓次郎氏と小池昌代氏の二本立てで、昨年同様八名の詩人たちによる朗読も行われた。まず浜江順子より管啓次郎氏の紹介がされた。詩人として内外で活躍する菅氏のテーマは「動物のいのちとリワイルディング」(再野生化)」。動物たちは絶滅の危機に「これでいいのか!」と、無言で訴えていると聞くと、思わず胸が詰まる。詩人としては、言葉を駆使することにより言語の方から動物保護に働きかけていくことが大切と締めくくった。第一部の詩の朗読は、伊藤悠子、浜江順子、黒崎立体、川中子義勝と、充実した朗読が続く。もう一つの講演、小池昌代氏は杉本真維子理事より紹介があった。小池氏のテーマは「サネトモさん」。源実朝の実像とその和歌をみずみずしい感性で講演された。実朝の歌には、「風景に心がのっている」とのその深い考察がいつまでも心に残った。「実朝は立ち姿が孤独である」との言及は、二十八歳で暗殺される彼の生涯、和歌とも重なるのだろう。続く草野早苗、田村雅之、瀬崎 祐、石田瑞穂の朗読も聞き応えがあった。閉会のことばはゼミ担当理事の杉本真維子。ゼミナールは多くの拍手の中、成功裏に終了した。

新年会はリバティホール。新延理事長の開会の言葉、狩野敏也氏らの挨拶、財部鳥子氏による乾盃の音頭に続き、服部 剛、峯澤典子の司会で、坂本登美氏のハーモニカ演奏などを交えて、楽しい会となった。閉会のことばは副理事長の田村雅之。(報告・浜江順子)

「サネトモさん」

小池昌代氏 講演

源実朝の和歌に興味を持ったのは、『百人一首』がきっかけでした。現代語訳に取り組むなかで、私は恋歌より地味な叙景歌に惹かれていきました。例えば「朝ぼらけ宇治の川霧たえだえにあらはれわたる瀬々の網代木」(権中納言定頼)、「村雨の露のまだひぬ槇の葉に霧たちのぼる秋の夕暮」(寂蓮法師)など。同時に実朝の歌にも強く惹かれるものがありましたが、同じ自然を詠んでも、実朝の和歌には前掲の叙景歌とは違う独特の感触がありました。次は『百人一首』九十三番の実朝の歌です。

世の中は常にもがもな渚漕ぐ

あまの小舟の綱手かなしも

前掲二首の叙景歌は、自然のなかに作者が溶け、ただ客観的風景が全面に広がっている印象を受けます。比べて実朝の歌からは、遠景の小舟を引く漁師を眺めている実朝自身の姿が見えてくる。実朝自身の意識のなかにも、風景を見つめている自分を見る、もう一人の自分という構造があったような気がします。詠われた風景に、実朝の心、そしてその生が薄く乗っているのです。作者の眼差しに重なるようにしてこの歌を読むとき、彼の背中ごしに鎌倉の海が見えてきます。

そしてその眼には、どこかガラス玉のごとき感触があり、見えているものだけを率直に歌うだけだという、あまりに飾りのないむきだしの心が映っているようです。生きながらにして半ば死んでいる。実朝の歌には情感たっぷりの生のエロスはありません。無常観が芯にあり、運命を丸ごと引き受けるしかない人間独特のゆるぎのなさと哀しみが透けているようです。吉本隆明は『源実朝』のなかで、こうした実朝の歌の姿を「事実の思想」という観点から書きました。

鎌倉幕府という制度のなかで、一族郎党の陰謀・対立・うち重なる死を目の当たりにしながら、実朝は遠くない未来に自分もまた、尋常ならざる形で死ぬであろうことを予感していたかもしれない。そういう人間が見つめた風景であり、創った歌であったということです。

当日の資料には実朝の和歌十首とともに、小島信夫『抱擁家族』に現れた自然描写の一節を掲げました。小島信夫の一節には、内的危機や崩壊を抱えた人間の、一種がらんどうになった心に自然の風物が来襲するさまが描かれています。実朝の自然への眼差しに共通するものを感じたのです。

「動物のいのちからリワイルディングへ」

管 啓次郎氏 講演

動物は子供のころから好きだった。詩との出会いにも動物が大きく関係していた。中学一年のとき現代国語で、荻原朔太郎の有名な「猫」を読んだ。「おわあ、こんばんは」「おわああ、ここの主人は病気です」そのユーモアに新鮮な驚きを感じ詩に興味を覚えた。言語が語る動物は、もちろん現実の動物とは別の存在だ。けれども生きた動物と神話や物語や詩の中の動物は渾然一体と混じりあって分離することができない。われわれはそれを条件としてヒトになった。

われわれには動物のことを真剣に考えなくてならない理由がある。現代は野生動物の大絶滅時代だ。過去千年の野生動物たちの激減の原因のすべては、いうまでもなく人間の所業にある。ヒトは他の動物たちに多くを負いつつ過酷な利用を繰り返してきた。動物の体を食材や素材とし、その力を労働に使って。動物たちとの関係において自分たちの存在の意味を考えてきた。だったら周囲の動物種が消えるとき、ヒトは危険なまでにバカになる。

話は野生動物には限らない。家畜にとって、この世は地獄だ。端的な例が、原発事故後に放置され、また殺処分に遭った動物たち。経済価値を喪失すると同時に、かれらの命はあっさりと奪われた。この状況を考え直そうと、2014年の秋、シンポジウム「動物のいのち」を開催した。14名のアーティストや研究者とともに、個人的な記憶を掘り起こしつつ、動物の生命を考えた。ヒトは他の動物たちに対して優越感と心の負債を同時にもっている。徹底した人間中心主義で生きる自分たちの行動が他の動物たちの命を追いつめていることを、ぼんやり知りつつ、目をつぶり、耳をふさいでいるのだ。

今なすべきことがあるとしたら、人間世界の自己収縮をめざし、野生の場所を拡大することだろう。オランダに、千頭を超える野生馬の群れが疾走する驚くべき土地がある。ここオーストファールテルスブラッセンで起きているのは、「再野生化」だ。この土地の四季を追った映画『あたらしい野生の地…リワイルディング』(2013年)はオランダ映画市場最大のヒット作となったドキュメンタリー。その作品に字幕をつけ、昨年秋に日本公開に漕ぎつけた。最後に、この映画の予告編をごらんいただきたい。ヒトの歴史の流れを変えようとするここに詩があり、われわれの詩的活動の意義もあると考えている。

◆東日本ゼミナール会員出席者

(2017年1月14日・敬称略)

秋亜綺羅、秋元炯、天野英、以倉絋平、石川厚志、石川瑞穂、大掛史子、小野ちとせ、小山田弘子、柏木勇一、狩野敏也、川中子義勝、北川朱実、草野早苗、草野理恵子、熊沢加代子、黒岩隆、小林登茂子、坂本登美、杉本真維子、鈴木東海子、鈴木豊志夫、鈴木比佐雄、鈴木昌子、鈴木良一、瀬崎祐、曽我貢誠、財部鳥子、田中眞由美、谷口典子、田村雅之、常木みや子、中本道代、新延拳、西野りーあ、布川鴇、秦ひろ子、剛部剛、浜江順子、原詩夏至、春木節子、日原正彦、藤井優子、藤本敦子、細田傅造、水嶋きょうこ、光冨郁埜、峯澤典子、峯尾博子、宮尾壽里子、宮崎亨、宮地智子、望月苑巳、森水陽一郎、山田隆昭、結城文、渡辺めぐみ

懇親会風景

◇東日本ゼミナール出席者

会員 57人

一般 10人

懇親会出席者

会員 43人

一般 6人

日時:2017年1月14日(土) 午後2時~7時30分

会場:早稲田奉仕園

PM2:00~5:00 スコットホール(講堂)

PM5:30~7:30 リバティホール

<ゼミナール>PM2:00~5:00

会費 1,000円(会員・無料)

進行 金井雄二、新井啓子

開会のことば 以倉紘平(会長)

講演者紹介 (浜江順子)

講 演 管 啓次郎「動物のいのちとリワイルディング(再野生化)」

詩 朗 読 伊藤悠子、浜江順子、黒崎立体、川中子義勝

― 休憩(10分)

講演者紹介 (杉本真維子)

講 演 小池昌代「サネトモさん」

詩 朗 読 草野早苗、田村雅之、瀬崎 祐、石田瑞穂

閉会のことば 杉本真維子(ゼミ担当理事)

- 会場移動 ―

<新年会> PM5:30~PM7:30

会費 5,000円

進行 服部 剛、峯澤典子

開会のことば 新延 拳(理事長)

祝辞・乾杯・遠隔地・新入会員紹介等

アトラクション 坂本登美(ハーモニカ演奏)

閉会のことば 田村雅之(副理事長)

<アクセス>

●JR山手線/西武新宿線高田馬場駅より

都バス「学02早大正面行」→バス停「西早稲田」下車

徒歩5分

●東京メトロ東西線早稲田駅より 徒歩5分

《財団法人 早稲田奉仕園》

〒169-8616東京都新宿区西早稲田2-3-1

03-3205-5411(セミナーハウス)

●協力会員 鈴木昌子、常木みや子、西野りーあ、石川厚志

●担当理事 杉本真維子、浜江順子

連絡・問い合わせ先

日本現代詩人会 携帯090-9141-6166

日本現代詩人会の2016年度通常総会が8月20日(土)午後1時30分から、早稲田奉仕園スコットホールで開催された。会員の出席は57名。新延理事長が、委任状を含め370人で、会員数(6月30日現在)1060人の3分の1を超え、会則28条により総会は成立したことを報告。総会司会は八木幹夫理事、中本道代理事。議長団は柏木勇一氏と白井知子さんが選出された。冒頭、新延理事長によって前年度総会以降、今年7月までに逝去された12名の会員の名前が読み上げられ、以倉紘平会長の「黙祷」の発声により物故者に黙祷を捧げた。

名誉会員に尾花仙朔(左)、堀場清子氏(右)

総会は新延理事長の開会の言葉のあと、以倉会長が挨拶。年間行事が滞りなく実施され、会の発展と運営を支えてくれた会員に感謝の言葉を述べた。

議事に先立って 暮尾淳氏が「戦時下の三人の詩人」を講演(詳細は6頁)した。講師の紹介は司会の八木幹夫理事が行った。

講師の暮尾淳氏

講師の暮尾淳氏

さらに、2015年度第4回理事会で名誉会員に推挙された(15年11月19日)尾花仙朔、堀場清子の両氏についても満場一致で承認された。

議事は、会員に送られた総会次第にのっとり、それぞれの担当理事が報告して進められた。ホームページの刷新についてはいくつかの質疑が成され、道半ばとはいえ前進もみられ今後力を傾注していくこととした。詩集賞のあり方検討委員会はスタートしたばかりだが問題点を整理しより良いものにするよう努力するとなった。懇親会は和やかな交流の場となった。最後には歌や踊りまで出て盛況のうちに総会日程を終えた。

左から以倉会長、新延理事長、八木理事、中本理事

◇総会承認事項(各担当理事報告)

各担当理事が、会員に送付していた総会資料を基に要旨を報告した。概要は次の通り。

・会務一般について(新延理事長)

2015年度の理事会は第1回から第11回まで計11回を早稲田奉仕園セミナーハウスにおいて開催した。議題と議事内容は会報に掲載しているので省略する。理事会への各理事の出席率も高く、重要事項の決定、各行事もスムーズに進んだ。会員名簿の発行は中本担当理事と新延理事長が担当し、12月1日現在の在籍者により発行した。広告は19社、広告収入は42万円であった。

・先達詩人の顕彰(新延理事長)

田中清光氏、田村のり子氏。6月12日の「日本の詩祭2016」において顕彰し、顕彰状と記念品およびお祝い金を贈呈した。

・会報発行(斎藤理事)

140号から143号までを発行した。各号の主な記事は以下の通り。140号(2015年10月)2015年度通常総会報告。新理事会の構成メンバーと役割分担。新名誉会員の紹介。141号(2016年1月)以倉会長年頭所感。先達詩人紹介。142号(2016年4月)第66回H氏賞、第34回現代詩人賞受賞決定、および選考経過報告、両氏の受賞のことば。143号(2016年7月)日本の詩祭2016報告。

・H氏賞、現代詩人賞の決定

(秋理事)

各賞の選考委員は第4回理事会で決定し、16年2月6日に第1回選考委員会、3月5日に第2回選考委員会をおこなった。第66回H氏賞には森本孝徳氏の「零余子回報」、第34回現代詩人賞には尾花仙朔氏「晩鐘」に決まった。

・「現代詩2016」の発行

(田村副理事長、北畑理事)

以下の記事を掲載した。第66回H氏賞関連、第34回現代詩人賞関連。先達詩人の顕彰関連。H氏賞、現代詩人賞

関連資料。

・日本の詩祭2016

(田村副理事長)

2016年6月12日に東京・飯田橋のホテル・メトロポリタン・エドモントで開催。今回のサブタイトルは「起ちあがれ、わがミューズたちよ」。第一部ではH氏賞、現代詩人賞の授賞式、先達詩人の顕彰、受賞詩人の自作詩朗読がおこなわれた。第二部では新倉俊一氏の講演「詩人 西脇順三郎とエズラ・パウンド」があり、八木理事が質問者となった。つづいて友部正人さんのフォーク演奏がおこなわれた。記名入場者は262名に上った。つづけておこなわれた懇親会には106名が参加した。

・東日本ゼミナール(杉本理事)

2015年10月12日に秋田キャッスルホテルで開催。佐々木久春氏の講演「秋田の文学と風土―佐竹本歌仙絵を見ながら」、井坂洋子氏の特別講話「現代詩の今」、会員の詩朗読がおこなわれた。参加者は大会に82名、懇親会に35名であった。

・現代詩ゼミナール(東日本)と新年会 (杉本理事)

2016年1月16日に早稲田奉仕園で開催。講演として神山睦美「詩人吉本隆明について」、平林敏彦「ぼくのセンチメンタル・ジャーニー」および会員の詩朗読がおこなわれた。参加者はゼミナール95名、新年会66名であった。

・西日本ゼミナール(北川理事)

2016年2月20日に沖縄・那覇市のロワジールホテル那覇で開催。講演として平敷武蕉「時代に向き合う文学」、八重洋一郎「詩の方法・詩の未来」、および会員の詩朗読がおこなわれた。参加者は大会に164名、懇親会に110名であった。

・国際交流(鈴木理事)

2017年4月2日にベトナムの詩人ヒュー・ティン氏を招聘する方向で打診中。なお、第36回世界詩人会議開催の要請があったが、予算化もされておらず総会にも間に合わないこと等から辞退した。

・入会審議(岡島理事)

30名の入会と1名の再入会を決定した。なお2011年度からは入会資格の内規の2冊以上の詩集・詩論集・訳詩集・訳詩論集出版の実績を持つ者を改め、会則通りの運用としている。

・後援賛助(新延理事長)

16件の後援賛助をおこなった。

・ホームページ運営(光冨理事)

HPの内容としては、現代詩人会の広報、新人の発掘、会員の情報、現代詩の資料提供などとなっている。会員のアンソロジーを順次アップしている。夏から秋にかけて公開完了予定で、それ以後は会員情報などをアップしていく。詩の投稿欄には第1期に171編の投稿があった。選者は野村喜和夫、高貝弘也、峯澤典子の3氏。告知については雑誌の無料インフォメーション欄などのほかに、フェイスブック、ツイッタ―に公式ページを制作した。動画としては、詩祭の様子をビデオカメラで撮影し、Youtubeで視聴可能となっている。HPでも視聴可能とする予定。閲覧状況は月に1800人の閲覧者数である。現在、第1回から第65回目までのH氏賞受賞詩集の表紙画像をアップしている。

・その他(新延理事長)

特別委員会として、新HP委員会、詩集賞のあり方委員会を発足させ、集中的に議論をおこなっている。H氏賞に関しては新人の定義について、詩人賞についてはダブル受賞をどうするか、など。

平成28年度熊本地震について理事会で議論をおこない、被災者の方に申請をしていただいて一年間の会費免除を決定した。3人の方が対象となった。

・質疑応答

新ホームページについて以下の質疑応答がおこなわれた。

1.(質疑)ホームページのリニューアルについては理事会で検討するとなっており、事業は総会で承認されることが必要ではなかったか。(応答)前回の総会でリニューアルすることについては承認された。内容について理事会で検討し、投稿欄の新設、アンソロジーの収載をおこなった。資料、広報、動画は将来に向けての拡張性を持たせ、若い人を巻き込むHPにしたい。投稿欄のリスクなどについては今回のこれを試行として報告した。

2.(質疑)コンテンツの魅力が伝わりにくい。デザイン・フォーマットが固く、写真がない。会員のエッセイなどがなく面白みがなくなった。(応答)デザイン、写真などはまだ充分には手が回っていないので、今後おこなっていく。若い人向けの頁を検討していく。たとえば朗読の動画など。

3.(質疑)100万円以上のリニューアル・コストがかかっているが、見積もりなどはおこなったのか。新しいコンテンツを増やすときにさらに費用がかかるのではないか。(応答)妥当と思われる3社から見積もりを取り、決定した。今後は機能の実装の場合のみ費用がかかるが、通常のコンテンツ改訂は自分たちでやれる仕組みなので費用がかからない。

◇会計関係

宮崎担当理事が、2015年度(2015年7月~2016年6月)の会計決算を読み上げて報告。会計監査を担当した秋山公哉、鈴木有美子氏が、会計が正当に執行されたことを確認した旨を報告した。

◇議案

・事業計画

2016年度の事業計画案を新延理事長が報告。これに伴う2016年度収支予算案が宮崎理事より説明され、承認された。

・名誉会員の件

以倉会長が尾花仙朔氏と堀場清子氏の推挙を提案。承認された。

・会費納入とそれに伴う議案

布川理事が会費納入状況を説明。前年には2年以上の滞納者が200名あまりいたが督促をおこない現在は17名となっている。3年以上滞納者は1名がおり、会費・入会金納入細則第5条を適用することが提案され、了承された。

・質疑応答

1.(質疑)70年記念事業の積立金の見通しはどうか。(応答)4年後なのでまだ議論を始めていない。

2.(質疑)詩集賞の選考委員会は独立しているので規制してはいけないと考える。詩集賞のあり方検討委員会の議論の経過を会員に明示して欲しい。(応答)まだ1回開いたのみで、選考の問題点を確認したところである。逐次報告していく。

◇報告事項

・会員の入退会(中本理事)

入会31名、退会29名、物故会員12名。2016年6月30日現在の会員総数は1060名で、このうち名誉会員は12名。昨年同期比6名減。

・会員からの便り

欠席会員の消息を中心に、会員から送られた葉書の内容を北畑理事が披露した。

田村副理事長の閉会の辞により総会は終了した。

この後、会場を移して懇親会が開かれた。司会は朝倉宏哉、伊藤浩子の両氏で45名が参加した。北畑光男氏の発声で乾杯。アトラクションとして、渡辺文子さんが立原道造や寺山修司などの詩に付けられた歌曲を歌った。ピアノ伴奏は伊藤麻里さん。新人会員の佐々夕爾氏、遠方からの参加者の原利代子氏、塚本敏雄氏が挨拶スピーチをした。約2時間の懇親と交流が和やかにおこなわれた。 (文責・瀬崎祐)

左から懇親会司会の伊藤浩子氏と朝倉宏哉氏、乾杯の北畑理事、スピーチをする鈴木東海子氏

スピーチをするささきひろし氏、中原道夫氏、原利代子氏、高橋次夫氏

左・神山睦美氏 右・平林敏彦氏

1月16日(土)、早稲田奉仕園スコットホール(講堂)にて、東日本ゼミナール、および新年会が開催された。参加者は95名。天候にも恵まれ盛会となった。ゼミナールの進行役は山田隆昭、颯木あやこ、両氏が担当された。まず以倉絋平会長から会の運営には会員相互の親睦が大切なことがあげられ、与謝野晶子の絶筆となった九十首ばかりの歌や、芭蕉の詠んだ九百余句にみられる土地をことほぐ精神についての言及があった。今年は、神山睦美氏と平林敏彦氏の二本の講演と八名の詩人の朗読が組まれた。まず杉本真維子理事より神山睦美氏の紹介があった。神山氏の講演は「吉本隆明の詩と思想」。会場にはプリントが配られ吉本隆明の思想と死生観が丁寧に語られた。戦争体験を踏まえた戦後詩から復興と共に成熟してゆく「修辞的現在」。時代の変遷を吉本は否定したわけではなく修辞の先の可能性をみていたのだ。吉本が時代のメッセンジャーとして多くのファンを抱えるのはよく考えると同時によく読むことであろう。そこで得た結論。〈若い詩人たちの詩をまとめて読んでみて、ちょっと驚かされました。いってみれば、「過去もない、「未来」もない。では現在があるかというと、その現在も何といっていいか見当もつかない「無」なのです」。〉(吉本隆明『日本語のゆくえ』(光文社二〇〇八年)とほとんど全否定に近い。当然若い詩人から反論もあるが吉本の思索は小林秀雄、高村光太郎、本居宣長、カフカ ハンナ・アーレントといった先人達の思想と生き方に分け入っていくのだ。先人の思想と自身の思想の違い、先人の死生観と自身のそれの違いを発見していくのだ。吉本流の輪廻思想についてもう少し聞きたかったが、スリリングで丁寧な講演を堪能できた。第一部の詩の朗読は、カニエ・ナハ、水嶋きょうこ、福田拓也、田原、と若い詩人たちが登壇した。吉本論の後ということもあり未来に対する様々な思いがよぎった。

途中休憩を挟み、後半は平林敏彦氏の講演「ぼくのセンチメンタル・ジャーニー」。浜江順子理事より平林氏の紹介があった。氏は登壇すると早稲田奉仕園のホールの教会様式から若き日の友人、キリストのような人物書肆ユリイカを起こした伊達得夫氏との思い出を語る。生きていくのも大変な戦後。出来ては潰れ、潰れては出来る出版業界にあって前田出版という零細出版社から身を起こし書肆ユリイカを立ちあげていく伊達得夫とその周辺を報告した。原口統三の「二十歳のエチュード」から始まり、稲垣端穂、那珂太郎、中村真一郎、谷川俊太郎、鮎川信夫、平林敏彦などなど。一九五〇年頃に平林は伊達と会っていた。二人の出会いには当時文学座の座員であった義弟が一役買っている。伊達の侠気をみるのは紙が余っているということで廉価で出してくれた平林敏彦詩集『廃墟』。家が近いことで親しくしていた金子光晴の計らいか出版記念会では金子の他壺井繁治、山之口漠、岩佐東一郎、近藤東、長江道太郎、山本太郎、滝口雅子といった面々が並ぶ。余程懐しい存在なのだろう。伊達の話で時間をとられさてこれから自身の話という処で講演時間が尽きた。貴重な来歴の報告であった。浦歌無子、宮崎亨、八木幹夫、財部鳥子と充実した朗読が続いた。閉会のことばはゼミ担当理事の浜江順子。ゼミナールは無事修了した。

新年会は会場を敷地内のリバティホールに移し開催された。新延理事長による開会の言葉、清水茂氏らの挨拶、新藤凉子氏が乾盃の音頭をとり、花潜幸、春木節子の司会で、和やかな宴となった。閉会のことばは副理事長の田村雅之。(報告・斎藤正敏)

◆東日本ゼミナール会員出席者

(新年会含む・敬称略)

秋亜綺羅、麻生直子、天野英、安楽正子、以倉絋平、石川厚志、市川つた、一色真理、伊藤浩子、植村秋江、上村弘子、岡島弘子、岡野絵里子、小野ちとせ、小山田弘子、柏木勇一、神山睦美、川崎芳枝、菊田守、北川朱実、北畑光男、草野理恵子、熊沢加代子、黒岩隆、小島きみ子、こたきこなみ、斎藤正敏、桜井さざえ、塩野とみ子、重永雅子、清水茂、下川明、新藤凉子、杉本真維子、鈴木豊志夫、鈴木東海子・鈴木正樹、鈴木昌子、鈴木比佐雄、鈴切幸子、関中子、瀬崎祐、曽我貢誠、高田太郎、財部鳥子、竹内美智代、谷口ちかえ、谷口典子、田村雅之、常木みや子、寺田美由記、中島登、中地中、中原道夫、中本道代、なべくらますみ、新延拳、西野りーあ、布川鴇、萩原里美、花潜幸、浜江順子、林田悠史、原利代子、春木節子、平林敏彦、颯木あや子、福田拓也、藤井優子、藤本敦子、堀内みち子、水島きょうこ、光冨郁埜、南川隆雄、宮崎亨、宮地智子、八木幹夫、山田隆昭、吉田隶平、渡辺めぐみ

10月12日(月)、秋田市「秋田キャッスルホテル」を会場に開催された。全体テーマは「秋田の文学と風土」。参加者は日本現代詩人会・秋田現代詩人協会会員49名、一般33名合計82名であった。一般の参加者が予想を上回った事と、市内2高校の文芸部員6名が顧問と共に参加してくれたのも嬉しい事だった。

第一部のゼミナールは保坂英世県現代詩人協会事務局長の司会で行われ、担当理事杉本真維子氏の開会挨拶の後、新延理事長の挨拶及び石川吾朗県現代詩人協会長の挨拶があった。

講演は佐々木久春氏の「秋田の文学と風土考―佐竹本歌仙絵を見ながら」。佐々木氏は奥羽の佐竹藩が莫大な金額を要する歌仙絵を所有するに到った過程を説明する中で、北廻船が秋田の文化に与えた影響の大きさ、人間の個性に風土や社会・歴史が相互に可逆的に影響を与えることも指摘した。

特別講演は「現代詩の今」と題して井坂洋子氏が行った。井坂氏は資料として須藤洋平、中島悦子、渡辺めぐみ、佐々木安美、杉本真維子の若手詩人の作品を取り上げ、会場にいた渡辺、杉本両氏に突然朗読をお願いするシーンも。「自分の秘密の扉をノックしてからでないと詩は書けない。ここから始まり多くの人の心に入っていけるかどうか」という言葉が特に印象的だった。

自作詩朗読は東野正(岩手)、亀谷健樹、吉田慶子、福司満(秋田)、佐々木英明(青森)、の五氏が行った。秋田の三詩人は全員秋田弁での朗読であった。

アトラクションは明治二十年代に完成されたという、木内勇吉一座による郷土芸能「猿倉人形芝居」の上演。コミカルで軽快な人形の動きに皆瞠目。

駒木田鶴子県現代詩人協会副会長の閉会の挨拶で第一部は無事終了した。

第二部は懇親交流会。県現代詩協会の吉田慶子、平塚鈴子両氏の司会で進行。アトラクションの浅野千鶴子氏の秋田民謡で会場は盛り上がった。最後の「ドンパン節」に合わせ理事長が踊る一幕もあり、楽しいひと時だった。

(秋田県現代詩人協会 成田豊人)

映像と縄文太鼓背に講演

2014年10月25日午後1時から札幌アスペンホテルで日本現代詩ゼミナール東日本(札幌)が開催された。日本現代詩人会員27名を含め参加者は78名。杉本真維子理事が開会の言葉、挨拶は財部鳥子日本現代詩人会会長と渡会やよひ北海道詩人協会会長が行った。

引き続き、ゼミナールの全体テーマである~日本の詩のゆくえを見つめて~と題して、原子修氏が講演した。大自然の理を軽んずるユーラシア系文明の拡大により、詩が衰退した。自然と共生した縄文人の文化文明複合の知恵を詩の創造の原点とし、退行化傾向にある日本の現代詩を「詩の機能と美と詩型の多様化、重層化」へ深化させるべきと論じた。講演のなかに、縄文詩劇の映像と縄文太鼓演奏を入れ、詩領域の拡張を示唆した。

(講演要旨)

「物・技術」に関わる〝文明〟と、「心・言霊」に関わる〝文化〟は、不可分の関係にある。我欲と暴力の是認によって自然の理に背いた〝ユーラシア系文明文化複合〟は、結果として詩の衰退を招いた。二十一世紀の現実である。しかし、ヘシオドスを祖とする〈言葉の精密な意味での現代詩は、一貫してそれを批判し、人として歩むべき真の姿を追求してきた。

幸いにも私達の遠祖の縄文人は、大自然の摂理に従って一万年もの間、戦いのない世を創造した。私達詩作者は、その知恵を鑑(かがみ)とし、決して過去へと退行することなく、〝縄文系文化文明複合〟の哲理をふまえて、すぐれて感動的な〈現代詩(、、、)〉の創造に励むべきではないのか。ともすれば、〝文明文化複合〟としての都市生活に溺れて己のポエジーを〝日常的な感性と思惟〟に限定しがちな潮流をこえ、詩精神や詩形の多様化、重層化を実現し、日本語詩圏の成熟をみるべきではないのか。

三詩人が独自の視点で提言

続いて、提言~日本の詩のゆくえを見つめて~が行われ、橋本征子氏は「詩の書き手は自己の想像力の内に文明批評的要素を持つことが必須である」と述べた。渡辺宗子氏は「死者の山が築かれているこの時代にー<シモーヌ・ヴェイユ>」という題目で権力に対する抵抗をやめない言葉について論じた。若宮明彦氏は漂流壜あるいは投壜通信を例にあげ、パウル・ツェランの視点から、詩の言葉を発することの意味を考える必要があると論じ、最後に全体質疑を行った。

次いで、自作詩朗読に移り、森れい氏、荒木元氏、村田譲氏、熊谷ユリヤ氏、渡会やよひ氏(以上北海道)、田中眞由美氏(埼玉)、清岳こう氏(宮城)、藤田晴央氏(青森)の8氏が個の世界を多彩に展開した。

花を添えたムックリの演奏

アトラクションは、石井ポンペ氏のアイヌ民族に伝わるムックリ等の演奏。各地から集まった参加者に感銘を与えた。

第一部閉会の挨拶は当ゼミナールの実行委員長でもある原子修氏が謝意を含めて行った。

第二部の交流会には38名が参加した。三村美代子会員の司会のもと、岡島弘子理事の開会の辞と金井雄二副理事長の挨拶に続いて綾部清隆会員の乾杯の音頭で交歓の幕が開かれた。各地から参加された方のスピーチも交えて宴は盛り上がり、鷲谷峰雄会員の乾杯で閉会した。(文責・坂本孝一)

信濃路そして松代文化を体感

10月12日(土)、長野ホテル犀北館にて開催された「現代詩ゼミナール〈東日本〉in長野」は、「信濃路そして松代文化の体感を!」キャッチフレーズに、日本現代詩人会・長野県詩人協会会員67名、一般11名の参加で成功裡に幕を閉じた。

第1部ゼミナールの司会は酒井力、小島きみ子が受け持ち、講演の清水茂先生「存在と詩のことば」は、フランスの詩人イヴ・ボヌフォワの黄昏の情景から問題提起をされ、高森忠義長野県詩人協会長は「北信濃の前衛文化」で、松代が生んだ信州人についての語りで盛り上がりを見せた。

自作詩の朗読は、秋山泰則(長野)、清岳こう(宮城)、後藤基宗子(福島)、竹内清志(長野)、鈴木良一(新潟)、佐相憲一(東京)、狩野敏也(埼玉)、柳沢さつき(長野)の各氏が個性豊かな作品を会場に響かせた。

第2部懇親交流会は畠山隆幸、小林由美子の司会で、先ずはアトラクションとして善光寺木遣りが披露された。平成3年に、長野市無形文化財に登録され、善光寺の諸行事、いろいろなお慶びに唄われ、カーネギーホール、国立劇場、長野冬季五輪前夜祭等活躍の場を広げている面々の声は、いやが上にも会場を熱気に包みこんだ。

久しぶりの再会にグラスを合わせる人、名前は存じても初対面の人、各地から集う詩人たちで長野の夜が賑わいに酔いしれていく頃、遠方よりの客人をもてなす松代藩特有のお肴行事が始まる。

講師の清水先生、朗読者のみなさん、日本現代詩人会の役員に、長野県詩人協会から、ご苦労様の盃を申し上げ、並々と注がれたお酒の肴には謡曲の小謡が添えられる。

お返しの盃があり、信州の儀式は格調が高い。やがて万歳三唱で締めくくられるが、これも3つ繰り返される。

翌日は松代方面の観光で、負の遺産大本営地下壕、大島博光記念館と松代を満喫して頂いた。

(長野県詩人協会事務局長・和田 攻)